現代に描かれる武家のイメージと、歴史上の実態

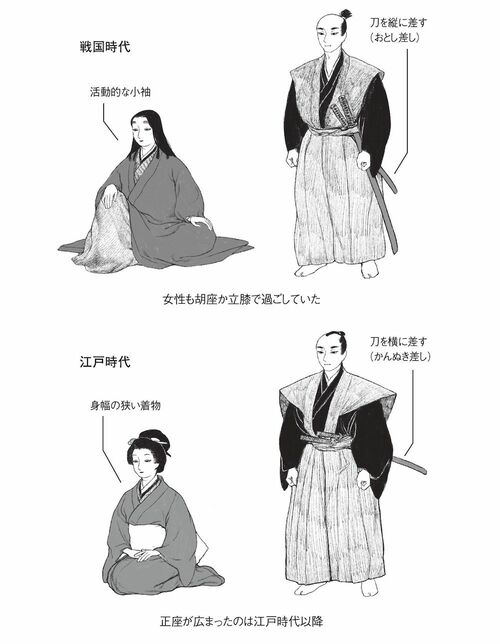

こうした習慣は男性だけのものではなく、女性も日常的には胡座か立膝で過ごしていました。

現代の私たちは和服姿で胡座をかく女性の姿を想像しにくいかもしれませんが、当時は身幅の広い小袖が主流だったため、女性でも自由な座り方が可能だったのです。

江戸時代に入ると、人々の装いは活動的な小袖から身幅の狭い着物へと変化していきました。体に密着する細身の着物では、胡座や立膝の姿勢をとることが難しくなります。衣服の変化とともに、正座が次第に一般的な座り方として定着していったのです。

こうして江戸末期になると、正座はしつけの良さを表す礼儀作法として確立されました。これに対して戦国時代では、正座は厳格な身分秩序を象徴する行為でした。

目上の人物の前で正座をすることは、相手に対する絶対的な服従と忠誠を示す儀礼であり、その場の厳然とした上下関係を可視化するものだったのです。

日常では自由な座り方をする武士たちが、主君の前で厳しく姿勢を正すその姿には、戦国の支配構造そのものが表れていたといえるでしょう。

現代に描かれる武家のイメージと、歴史上の実態とのギャップは、こうした細部にまで及んでいるのです。

※本稿は『戦国武家の死生観 なぜ切腹するのか』(幻冬舎)の一部を再編集したものです。

『戦国武家の死生観 なぜ切腹するのか』(著:フレデリック・クレインス/幻冬舎)

エミー賞『SHOGUN 将軍』時代考証家・衝撃の一冊!

現代人の想像力をはるかに超えた、教科書には載らない戦国史

戦国時代の武士たちは、刹那的で激しく、常に死と隣り合わせで生きていた。合戦での討死は名誉とされ、主君の死や敗戦の際には、ためらうことなく自ら切腹を選んでいる。命より家の将来や社会的立場を重んじ、死を「生の完成形」と捉える死生観が、その覚悟を支えていたのだ。忠義と裏切り、芸術と暴力――相反する価値観の狭間で気高く生きた兵たちの精神世界を、鮮烈に描き出す一冊。