生首に取り囲まれるようにして寝泊まりをしていた

「おあむ物語」では、味方の武将が戦果として持ち帰った生首に付着した汚れを落とし、場合によっては身分の高い武将に見せかけるため、その顔に鉄漿(かね/お歯黒)を施していたことが伝えられます。

また、籠城戦の際、生首に取り囲まれるようにして寝泊まりをしていたという回顧も記されています。

生首を洗い清めるという行為にしても、現代人には想像もできない状況ですが、戦乱の時代にあっては決してめずらしい光景ではありませんでした。

戦国時代は男性だけでなく、女性たちも現代人とは異なる精神性を備えていました。

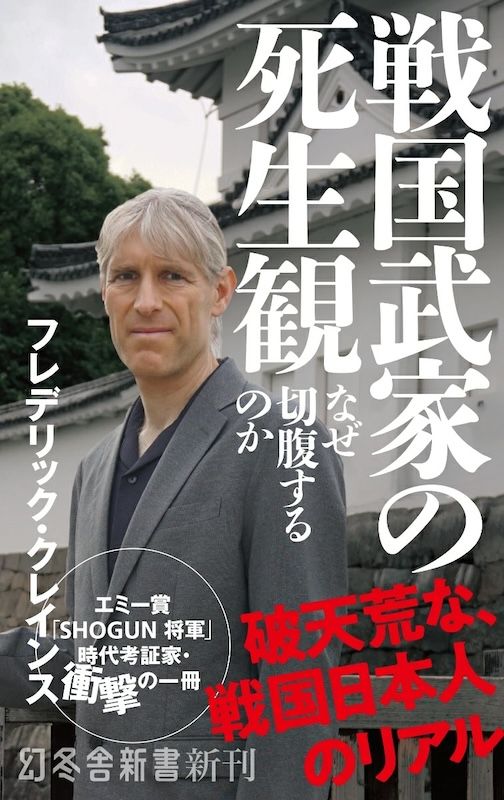

※本稿は『戦国武家の死生観 なぜ切腹するのか』(幻冬舎)の一部を再編集したものです。

『戦国武家の死生観 なぜ切腹するのか』(著:フレデリック・クレインス/幻冬舎)

エミー賞『SHOGUN 将軍』時代考証家・衝撃の一冊!

現代人の想像力をはるかに超えた、教科書には載らない戦国史

戦国時代の武士たちは、刹那的で激しく、常に死と隣り合わせで生きていた。合戦での討死は名誉とされ、主君の死や敗戦の際には、ためらうことなく自ら切腹を選んでいる。命より家の将来や社会的立場を重んじ、死を「生の完成形」と捉える死生観が、その覚悟を支えていたのだ。忠義と裏切り、芸術と暴力――相反する価値観の狭間で気高く生きた兵たちの精神世界を、鮮烈に描き出す一冊。