わかってもらえないのが当たり前

このように、阿頼耶識の中には、それぞれの「業」がおさまり、それによって「世界」がつくられています。だからこそ、私たちは「同じ世界に生きているようで、実は違う世界を生きている」のです。

同じ映画を観たとしても、感想がまったく違うことがあります。「感動した」と言う人もいれば、「つまらなかった」と言う人もいるのは、それぞれの阿頼耶識に蓄えられた経験や価値観が違うからです。もちろん、同じように感動することもありますが、それもまったく同じ感動ではありません。

同じ出来事を体験しても、それをどう受け止めるかは人によって異なるのです。

業界や阿頼耶識が腑に落ちて理解されると、「わかってもらえない」という思いの感じ方が大きく変わってきます。「なんでわかってくれないんだ!」と怒るのではなく、「そもそも違う世界に生きているのだから、わかってもらえたらラッキー」くらいに思えるようになるのです。

「わかってもらえないのが当たり前」

そう考えることで、他人に理解を求めすぎず、もっと自分自身の世界を大切にできるのではないでしょうか。

たとえば、職場の上司や義理の親との関係を考えてみましょう。仕事で努力しているのに、上司が評価してくれない。「こんなに頑張っているのに、なんでわかってくれないの?」と思うかもしれません。でも、上司は上司の世界──つまり、彼の阿頼耶識の中で物事を見ています。

また、義理の両親が「早く子どもをつくれ」と言ってくることに苦しむ人も多いでしょう。でも、彼らには彼らの価値観があり、それが当然のことだと思っているのです。「わかってもらう」ことを過度に期待するのではなく、「わからないのが当たり前」という視点を持てると、少し心が軽くなりますよ。

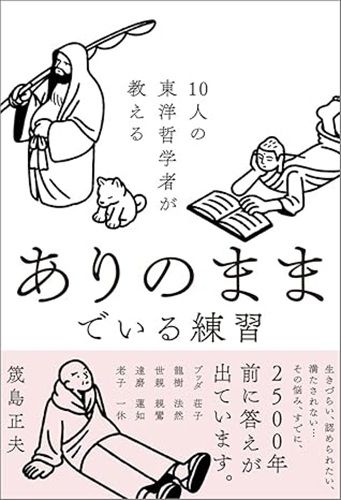

※本稿は、『10人の東洋哲学者が教える ありのままでいる練習』(SBクリエイティブ)の一部を再編集したものです。

『10人の東洋哲学者が教える ありのままでいる練習』(著:筬島正夫/SBクリエイティブ)

みんな、ありのままの自分で幸せになっていいのです。

あなたは、あなたのままで幸せになれるのですから。

「とはいえ、どうすればいいのかわからない」

そんな人にぴったりなのが、東洋哲学です。