読むところから始めよう

まずは、就業規則を読みましょう。「法律」ですから、面白くはありません。その面白くなさを噛み締めるのです。

おそらく、何をしていい/してはならない、とは書いていません。あくまでもルールですから、かなり漠然としています。

あいまいさと向き合うのは、ルールを守ること自体が目的ではないからです。そのルールを共有している、少なくとも、ルールを知っていたり、知ろうとしていたりする姿勢が大切です。その姿勢は、あなたが、職場や組織に属しているという「決意表明」のような意味をもちます。

※本稿は、『社会人1年目の社会学』(クロスメディア・パブリッシング)の一部を再編集したものです。

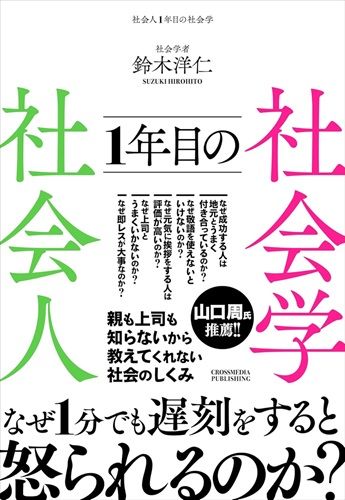

『社会人1年目の社会学』(著:鈴木洋仁/クロスメディア・パブリッシング)

本書は、社会人として働き始めたばかりのあなたが感じる、素朴で切実な「なぜ?」に、社会学の視点から答える1冊です。

著者は、関西テレビ、ドワンゴ、国際交流基金での12年間の企業勤務経験を持ち、東大で博士号を取得した、異色のキャリアをもつ現役の大学准教授。

現場でのリアルな葛藤と、学問としての社会学の知見を架橋しながら、職場でのモヤモヤを解きほぐしていきます。