腸内細菌は“バランス”が命

なぜ、このようなことが起こってしまうのでしょうか。

まず大前提として、腸内細菌というのは、「種類多く、数多く、バランス良く」存在するのが理想です。腸内細菌の多様性が高いほど、環境変化への適応力が高まったり、代謝や免疫の機能が最適化されます。

そして、食材にはそれぞれ「付きやすい菌」「増えやすい菌」があります。たとえば同じ野菜であっても、キャベツとレタスでは、食べることで増える腸内細菌の種類は違ってきます。

にもかかわらず、「**は体に良いから」と同じものを繰り返し食べていると、その食材ならではの菌は増えるかもしれないけれど、ほかのものからの菌が入ってこなくなるため、結果的に腸内細菌のバランスがひどく崩れてしまうのです。

「細菌学的なバランス」の観点が抜け落ちてしまうと、むしろ腸にマイナスな影響を及ぼす可能性があるということを、どうか覚えておいてください。

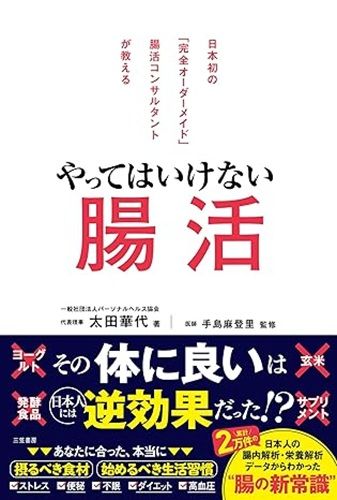

※本稿は、『やってはいけない腸活』(三笠書房)の一部を再編集したものです。

『やってはいけない腸活』(著:太田華代 監修:手島麻登里/三笠書房)

健康に気を使っているのに、なかなか腸の不調が治らない……。

それ、「やってはいけない腸活」をやってしまっている可能性が高いです。

出典=『やってはいけない腸活』(著:太田華代 監修:手島麻登里/三笠書房)

太田華代

一般社団法人パーソナルヘルス協会代表理事

筑波大学大学院修了。大手総合研究所、外資系広告代理店医療部門を経て、現職。「腸活」を通じて、体質改善・ダイエット・子宮がんの克服に成功した経験から、健康関係の仕事をすることを決意。2019年に一般社団法人パーソナルヘルス協会を設立する。同協会では、民間トップクラスの年間3000件の腸内解析、遺伝子解析、栄養解析を行なう。解析結果から導かれた内容をもとに、個々人に合った食事、サプリメント、運動などを通じた「完全オーダーメイド」の腸活を提案し、好評を博している。クライアントには、有名企業経営者、一流アスリート、芸能人などの著名人も多い。その他、国内外企業との協業、美容・健康系サロン監修、サプリメントや美容雑貨の開発など、さまざまな事業を展開。また、アドバイザーやインストラクターの育成も行なっており、受講生は1500名を超える。

手島麻登里

小児科医師

防衛医科大学校を卒業後、陸上自衛隊医官として9年間にわたり勤務。東日本大震災をはじめとした医療支援に従事した経験を持つ。退官後は、小児循環器(こどもの心臓病)を専門とする一方、こどもとその家族の一般診療にも携わる。現在は、親子で取り組む「腸活」にも注目し、専門家としての知見を活かしながら、各家庭のリアルな声や日々の暮らしに寄り添ったアドバイスを心がけている。