人間関係によっても左右される

同様に、話し手と聞き手の人間関係のあり方も、意味解釈を左右します。

私が行ってきた誤解の調査では「自分が好きではない人の言った言葉は悪く受け取る」といった報告が目立ちます。

人間関係が良好であれば、「相手が自分に対して悪意のある発言をするはずがない」という前提に立ち、相手が妙なことを言っていると感じた場合には、「聞きまちがいか?」と考え、相手に確かめようとします。

しかしながら、関係が悪化していれば、相手が自分に対して否定的な発言をしたとしても不思議はないため、たとえ誤解であったとしても、否定的な解釈のまま受け取る可能性が高くなります。

このような場合、誤解は正される機会を失います。

「けんかした時には相手の言葉を悪く取る」などの報告は、このことを示しています。関係のよくない相手とのコミュニケーションにおいては、最初から不快な感情を持って臨むため、感情による解釈の歪みが生じるのです。

次の例では、受け手の感情的な問題が誤解の背景にあると考えられます。

「暇だから遊ぼう」というフリーターの友人からのメールに、「忙しいから無理」と返したところ、「どうせ俺は暇だよ」という返信が来て気まずくなった、というものです。

ここでは、友人が、自分がフリーターであることにたまたま引け目を感じていたために、相手は暇な自分をバカにしているのではないかとの解釈をしてしまったのでしょう。

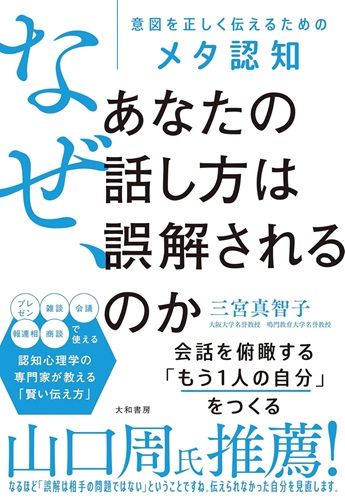

※本稿は、『なぜ、あなたの話し方は誤解されるのか~意図を正しく伝えるためのメタ認知』(大和書房)の一部を再編集したものです。

『なぜ、あなたの話し方は誤解されるのか~意図を正しく伝えるためのメタ認知』(著:三宮真智子/大和書房)

心の特性や脳の働きを理解することは、より良いコミュニケーションへの近道!

口下手で「誤解されやすい人」はもとより、「もっと、わかりやすく伝えられるようになりたい」という向上心のある人まで、コミュ力を上げられる一冊です。