悲しみが波のように押し寄せてくる

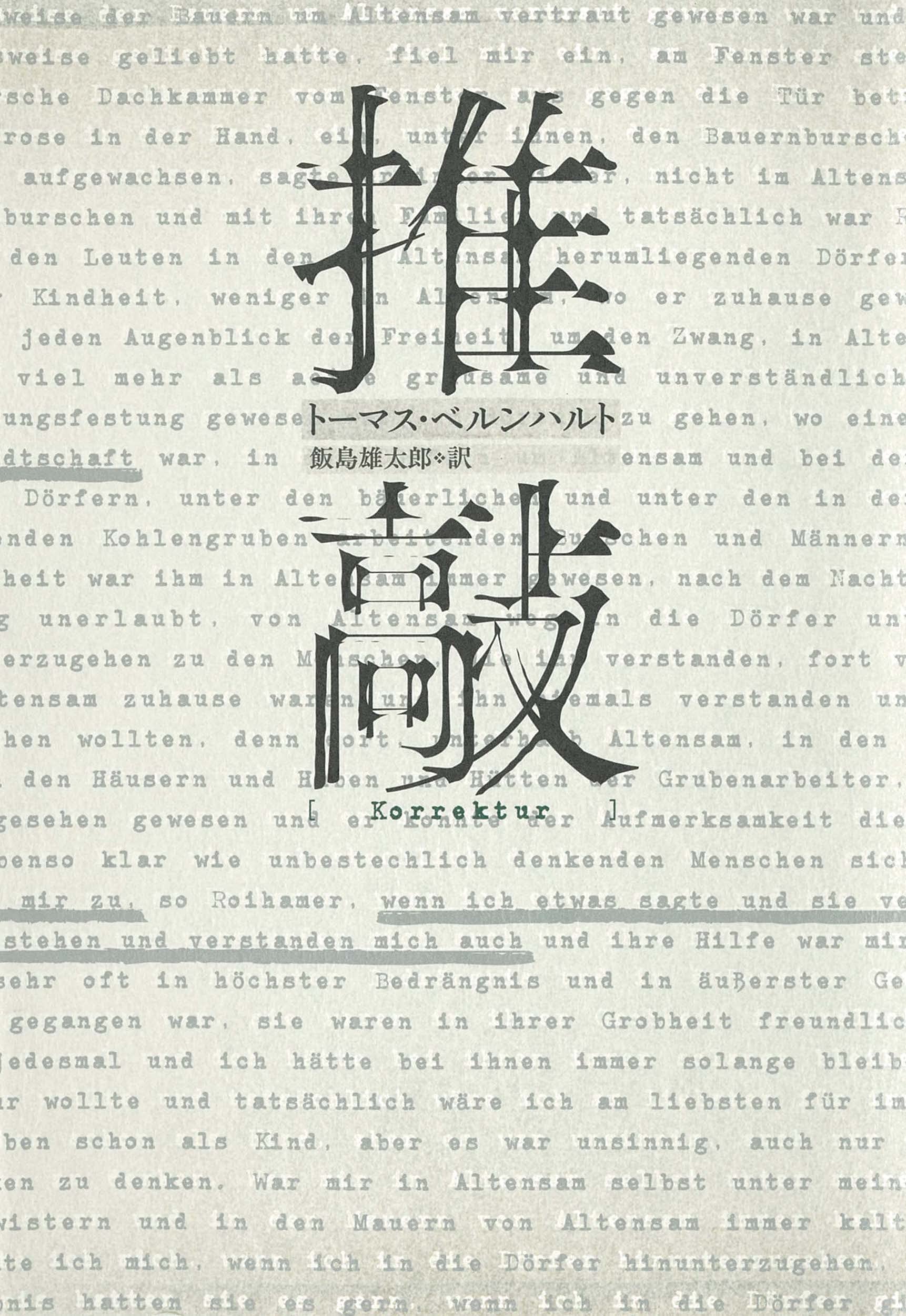

一九八九年に亡くなったオーストリアの異色作家が七五年に発表した長編の、待望の邦訳。同郷の哲学者ヴィトゲンシュタインをモデルにしたと言われる主人公の特異な思想と人生が、息の長い独特の文体で綴られる。

物語は二部構成だ。前半部では、物語の開始時点ですでに自殺している主人公の遺稿を託された語り手「私」の視点で、現在までのことの次第が語られる。

舞台はオーストリア北西部アルテンザムの町と、そこから降りた渓谷にある動物剥製師ヘラーの家。アルテンザム出身のロイトハマーはこの友人宅の屋根裏部屋に籠もって膨大な原稿を書き、自殺した。

遺稿のモチーフは、姉のために設計した「円錐」と呼ばれる家だ。ある森の中心部に建てられたこの異様な建築物こそロイトハマーの思想を完璧に体現するものだったが、家を贈られてすぐ姉は死んでしまう。

こうした経緯を語る「私」の精神状態も安定を欠いている。同じ屋根裏部屋でロイトハマーの遺稿整理を自らの義務として行う「私」にも、主人公を見舞った悲劇的運命が訪れることを示唆するかのように。〈この土地、この国家では、精神的人間が育たない〉。ロイトハマーは若い頃にそう信じた。そして「私」も、この絶望を共有していたのだった。

後半部ではロイトハマーの遺稿そのものが、「私」による注記を交じえつつ展開していく。文章は反復表現も多く冗長で、まさに「推敲」が足りていない。それが徹底的に刈り込まれていく過程を、読者は直接目にすることはできない。だがこの物語が収斂していく先は、あらかじめ告げられている。

その悲しみが次第に高まる波のように押し寄せ、読者に不思議な感慨を与える傑作である。