練習日誌につけていたこと

しゃべりたいのをぐっとこらえて、その鬱憤をピストルが鳴ったときに爆発させようと。監督の言葉に、もっともだと納得しました。それ以来、私は「自分ノート」をつくり、書くことでストレスを発散するようになりました。

もともと陸上部に入ってからは、毎日、練習日誌をつけることが習慣になっています。最初は練習の感想や反省点を記し、監督から注意されたことも忘れないようにメモしていましたが、そのうち心の中で思っていることも洗いざらい書くようになりました。

<絶対、負けるもんか!><今に見ていろ!>

あの頃の練習日誌には、同じ言葉が何度も繰り返されています。ライバルや監督への激しい闘志、それは誰にも言えないことでした。

10代半ばから家族と離れ、監督のもとでの下宿生活は気苦労が多かったです。あまりしゃべらない日常生活を送っていたので、ストレスもいっぱい溜まっていく。それをノートに吐き出すことで、自分の心のバランスが何とかとれていました。

選手時代には監督やチームの仲間にも話せない悩みや葛藤があります。それがわかるので、自分が取材する立場になったとき、できるだけ選手とも気兼ねなくおしゃべりするようにしました。そのなかで彼女たちが心に抱えている思いも受けとめたいと思っています。

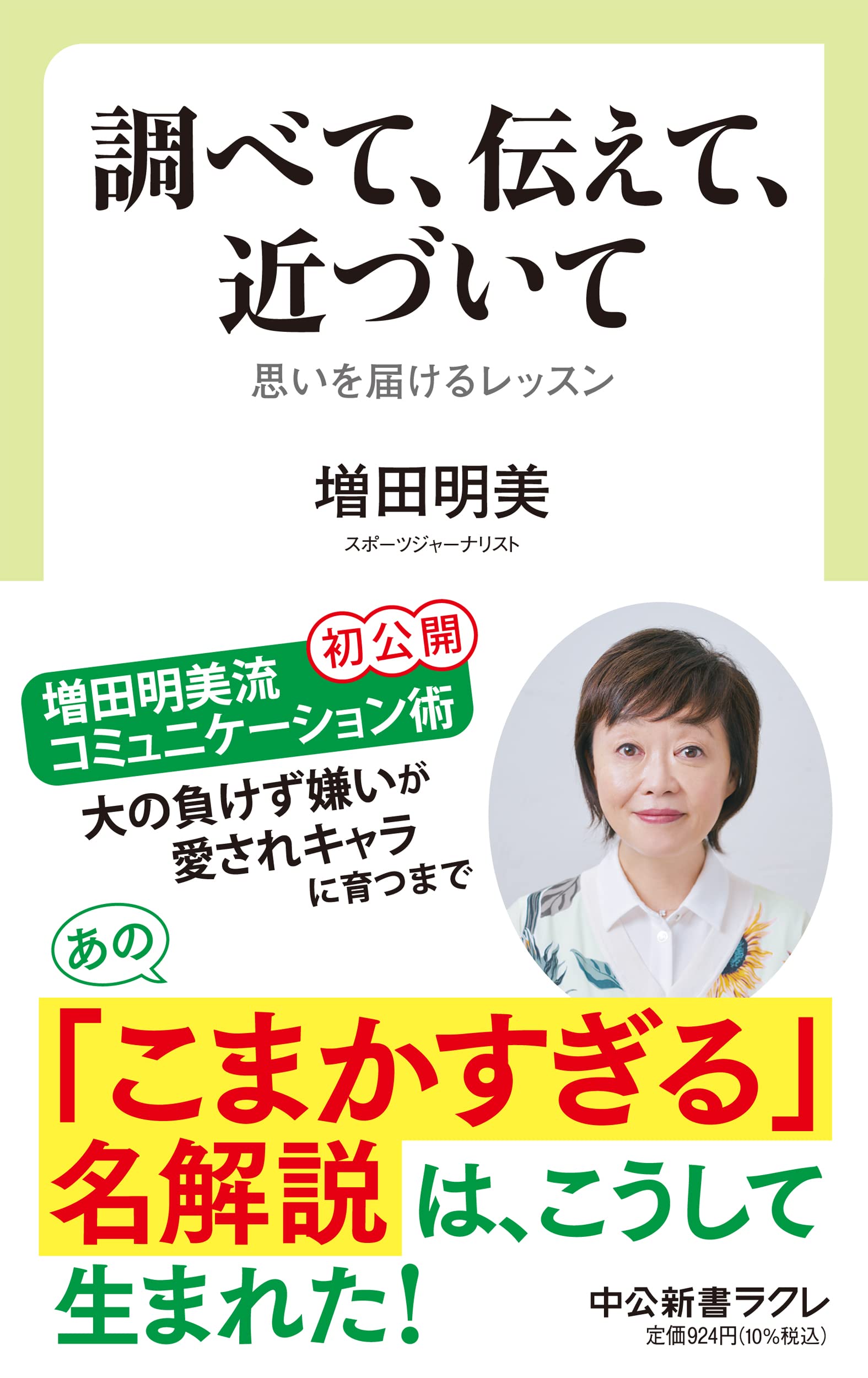

※本稿は、『調べて、伝えて、近づいて-思いを届けるレッスン』(中公新書ラクレ)の一部を再編集したものです。

『調べて、伝えて、近づいて-思いを届けるレッスン』(著:増田明美/中公新書ラクレ)

マラソン・駅伝中継での、選手の人柄まで伝わる解説に定評がある増田明美さん。一度聞いたら忘れられない、あの「こまかすぎる」名解説はいかにして生まれるのか。相手との信頼関係の築き方、情報収集の極意、選手につけるニックネームに込めた思いまで――その舞台裏を初公開。さらには、20年以上続けている大阪芸術大学での講義や、朝ドラ『ひよっこ』のナレーション、『読売新聞』「人生案内」回答者など、幅広い仕事で培ったコミュニケーション術に迫る。