医療従事者たちの生々しい記憶

「ソーリー……」

思わず謝ると、彼女が顔を上げて答えた。

「こっちこそ、ソーリー。ちょっとまだ、生々しい記憶があるから」

そうなのである。われわれ英国に生きる人間たちは、もうコロナ禍は終わったものだと思っているが、医療従事者にとって、それはいまでも進行中の事実なのだ。

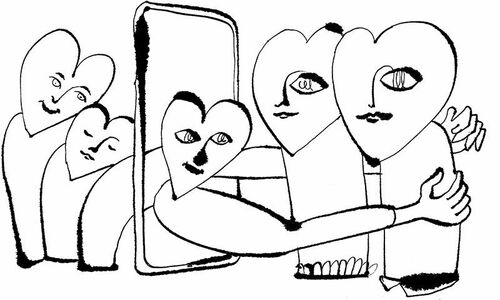

そして彼女のような医療従事者にとっても、タブレットは過去3年間、業務上欠かせないものだった。テレビのニュース番組やドキュメンタリーで何度もその様子は見た。コロナ病棟では家族の面会は許されなかったので、患者が危篤状態に陥ったとき、病院側はビデオ通話で家族に亡くなっていく患者の姿を見せるしかなかった。パソコンではベッドの上に移動しづらいし、スマホの画面では小さすぎる。ここでも、タブレットの出番だったのだ。

臨終の場で看取る、ではなく、スクリーン越しに看取る。そんな家族の送り方しかできなかった人々の行き場のない悲しみを、現場の医療従事者たちは繰り返し、目の当たりにしてきたのだ。きっと家族から怒りをぶつけられたこともあったろう。病室を出て、ひとり廊下で泣いたこともあったかもしれない。

一時に比べればぐっと少数になったとはいえ、まだコロナで死亡する人々はいる。彼女だって、ごく最近そういうことを経験しているのかもしれなかった。

「早く、全部終わるといいね……」

どういう言葉をかけていいかわからず、わたしはそう口走っていた。

「うん。そうなったら、またもとのように、リタイア生活に戻れる」

親指で両目のふちにたまった涙をぬぐいながら、友人がそう言った。