作家の人生のそこここに作品の芽が、根が

私はアルコールのアレルギー体質、ゆえに下戸だ。

もし本書が酒だったなら、こんなに熟成され、味も香りも自分好みの飲み物を飲めないなんて悔しすぎる。つくづく文章にアレルギーがなくてよかった。

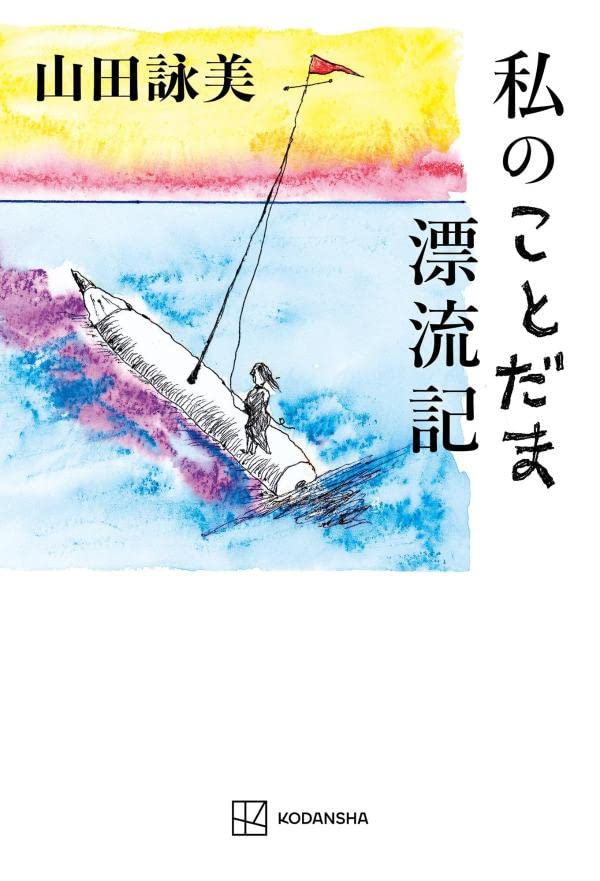

著者が文学少女だった時代から、学生漫画家時代を経て作家デビューし、現在に至るまでを綴った自伝小説。辿ってきた人生のそこここに、作品の芽や根があった。

紡ぎ出された小説群の心つかまれる一行目は、そこに辿り着くまでの凝縮した一行だったと知り、ふと自分を振り返る。初めて小説を書き始めたころ、何を書いても空をつかむようで、文字が連なっても何も書かれていない気がして、もどかしかった。

誰だって一作は小説が書ける、と聞く。それは自身が一つの小説の源泉となるから。だけど小説を書き続けられるのは小説家だけ。積み重なった記憶を掘り起こし、虚構に見える「真実」を文章にする。「業」とも言える作業に根気よく取り組めるのも一つの才、驚異的な記憶力もそう。そしてあらゆる人と出会うのは、ある意味運命。いい人ばかりでなく、思い出すだけで憎々しい相手も、文学に昇華する。

著者は1985年にデビュー、その2年後には直木賞受賞。華々しい経歴の陰には、職歴や当時のパートナーとの関係に対する誹謗中傷があった。文芸評論家から作風や著者のモラルを問われたりもする。

その怒りも悔しさも読みながら我がことのように唇をかみ、応援してくれた先輩作家、編集者との邂逅に目が潤む。何と言っても「泥棒と人殺しのほかは何でもした」と豪語した宇野千代の存在は大きい。宇野の筆によってひどい体験も捨てたものじゃない、と解釈が変わる。

これから私たちがどんなに漂流しても、行く先には山田詠美がいてくれる。

勇気とパワーをもらえる一冊だ。