いつも誰かが見てくれているのがいいと父は言った

父の病室を、ナースステーションの一番近くにしてくれたのは、勝手に歩きだした時にすぐに見つけられるようにという配慮らしい。トイレも近くにある部屋を与えられてありがたかった。

父が検査をしている間、私は入院費の支払いについてのルールや、面会についての決まりを説明された。それから地域医療連携室の介護福祉士と話し合いをした。

そのやりとりの中で、私は初めて、父に対して「こういうふうに生涯を終えてほしい」というビジョンを持っていないことに気づいた。

担当の医師等の説明を受けるまでには、1時間ほど空き時間があり、父の様子を見たくて病棟に上がってみた。その病院独自の新型コロナウイルスの規制があるため、入っていける場所は限定されている。

デイルームといわれる場所で待っていると、父がニコニコして車椅子に乗ってやってきた。第一声はなんと、昼ご飯の感想だった。

「ここのご飯は、おいいしいよ。今日はチキンカレーだった。全部食べたよ」

そして、車椅子を押してくれている看護師さんのほうを振り向いて言った。

「全部食べたよな?」

看護師さんはうなずいて微笑んでいる。昨日迄の食べられなかった父とは、まるで別人だ。入院したばかりで、外食感覚なのかもしれないが、このまま食事が楽しみになってくれたら、父の生活の質の向上に繋がる。

父の入院前夜は、病院を拒否するのではないかということばかり考えていたので、私にとってはかなり意外な反応だった。

病棟は4階にあり、空の色が見えるのが気持ちいいとも言った。案ずるより産むがやすし。私はこの何週間か、父が衰弱して亡くなる日も近いということばかり考えていたので、気が抜けてしまった。

しかし、その後のミーテイングはなかなかシビアな雰囲気で始まった。

大きめの個室に、担当医、父、私。看護師、介護士、薬剤師、栄養士、リハビリ担当者など、総勢10名近くが集まっている。

「入院計画書」が渡され、病名や症状の欄には、老衰、廃用症候群、高血圧症、食欲低下などと記載されてあった。

医師からは、父が認知症になる前に、経口で食べられなくなった場合に「胃ろう」を望んでいるか聞いたことがあるかなどの質問もされた。父は「したくない」と明確に言っていたので、きちんと伝えることができた。

入院初日に、最後をどのように迎えるのが、父にとって幸せなのかを考えさせられるとは想定していなかった。医療スタッフが、患者本人にとって一番幸福な方法を考えようとする真摯な姿勢に、頭が下がる思いがした。

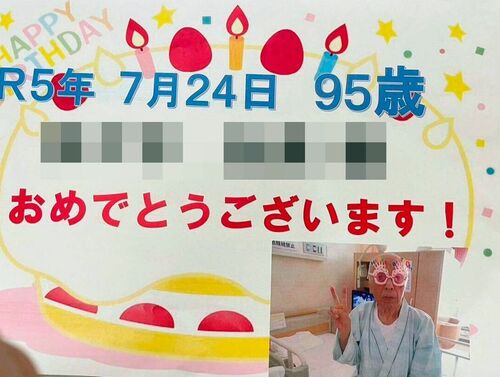

入院2日目の昼過ぎ、父から電話がかかってきた。勝手に歩いて転んだという知らせではないかと、緊張して電話機を持った私に、父のはしゃいだ声が聞こえてきた。

「今日の昼ご飯は、ハンバーグだった。これがすごくうまくて…‥」

「パパ、食欲が出てきて良かったね。私もうれしいよ」

「ほかに何かあった?」

すると父は、食事の話の時とは違う落ち着いた声で言った。

「病院は、いつも誰かが見てくれているのがいいな…‥」

「ごめんね」と、私は声に出さずに、心の中で父に謝った。私が夕方父の家に行くまでの時間、父は一人きりで、老いる恐怖と向き合っていたのだろう。

治療の効果が出て父が退院してくることがあったら、私は今までとは違うふうに父と向き合っていけそうな気がする。

◆本連載は、2024年2月21日に電子書籍・アマゾンPODで刊行されました