生の理不尽さが人を謙虚にさせる

「政治がよくなれば、生活に苦しみがなくなる」などということが幻想に過ぎないことは、誰にも襲ってくる老いと死があることを考えただけでも理解できる。

何もしないのに、人間は徐々に体の諸機能を奪われ病気に苦しむことが多くなり、知的であった人もその能力を失い、美しい人は醜(みにく)くなり、判断力は狂い、若い世代に厄介者と思われるようになる。

昔の人々は老いと死を人間の罪の結果と考えたが、それもまたまちがいなのであった。何ら悪いことをしなくても、それどころか、徳の高い人も同じようにこの理不尽な現実に直面した。

老いと死は理不尽そのものなのである。しかし現世に理不尽である部分が残されていなければ、人間は決して謙虚にもならないし、哲学的になることもない。

そのことに人々が気づきだしだということは朗報である。

※本稿は、『今日も、私は生きている。: 世界を巡って気づいた生きること、死ぬことの意味』(ポプラ社)の一部を再編集したものです。

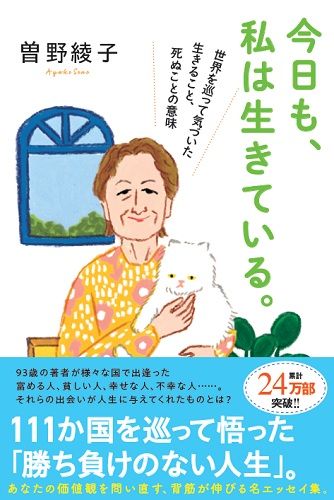

『今日も、私は生きている。: 世界を巡って気づいた生きること、死ぬことの意味』(著:曽野綾子/ポプラ社)

シリーズ24万部突破! 92歳になる著者が、これまで数多くの国や地域を巡って実感した「生きること、死ぬこと」の本当の意味とは?

富める人、貧しい人、キリスト教徒、イスラム教徒……それらの出会いで知らされた「勝ち負けのない人生」を説く。これまでの価値観を問い直す、背筋が伸びる名エッセイ集。