目に映る姿がその人の真実とは限らない

たとえばある政治家の演説を見て、こう思う。強そう、気難しそう、優しそう、これらはすべて見た目のイメージだ。

人の内面は外からは見えないからイメージで判断する。イメージに頼ってしまう。

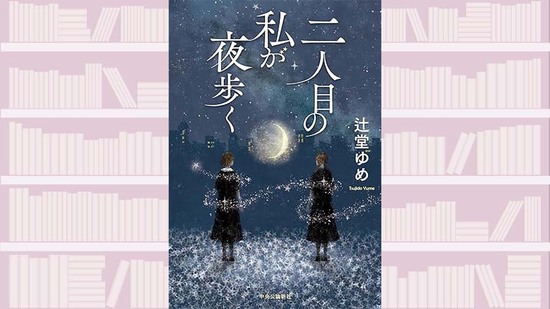

本書は交通事故による頸椎損傷で首から下が麻痺し、自宅で寝たきり生活を送る咲子と、彼女の「おはなしボランティア」となる高校生・茜の物語。

前半「昼のはなし」は茜視点で進行する。

受け身で引っ込み思案な茜は、穏やかな咲子との時間に安らぎを覚える。不慮の事故で不自由な体となっても、咲子の精神は健やか。時に茜の愚痴を聞いて、励ましてくれる。久しぶりに人に会うのが楽しみになっていた。〈つくづく、心の綺麗な人だ〉

茜は両親を事故で亡くし、祖父母に学費の負担を強いているのに、受験勉強に身が入らない。部活も長続きしない。動けなくても前向きな咲子と、中途半端な自分自身を比べる茜。

ところが後半「夜のはなし」では、すべての見え方が変わる。

冒頭でイメージについて記したが、つまり想像だ。思い描いた姿は真実とは限らない。茜が想像する咲子、そして咲子が知る茜、どちらも一方的な思い込みと言える。

前半で築かれた二人の関係は、後半の「夜」になると、別の意味でさらに深まっていく。思いがけない結末を迎えるまで、ページを捲る手が止まらなかった。

明るい昼には見えなくて、夜に真実が浮かび上がっていく過程は、小説を読む醍醐味にあふれている。

ふと、常に正しい人はいないのだと思う。ちょっとした間違いが人を傷つけ、大きな代償になることもある。

多くの人は昼に活動し、夜眠る。夜は昼の自分の代償となる時間――なのかもしれない。読み終えて秀逸なタイトルに唸った。