流行歌ではなくオペラを口ずさむ少年

たとえば『カルメン』(ビゼー)の竜騎兵伍長のドン・ホセが、野性的で奔放なカルメンに自らの心情を訴えて切々と歌うアリア「花の歌」。また、『ラ・ボエーム』(プッチーニ)ではパリの屋根裏部屋で、詩人のロドルフォがろうそくの火を借りにきたミミの手に思わず触れて歌う「冷たい手を」。そして最も有名なオペラ『椿姫』(ヴェルディ)の終幕では、瀕死の恋人ヴィオレッタを抱き寄せて青年アルフレードが歌う「パリを離れて」。

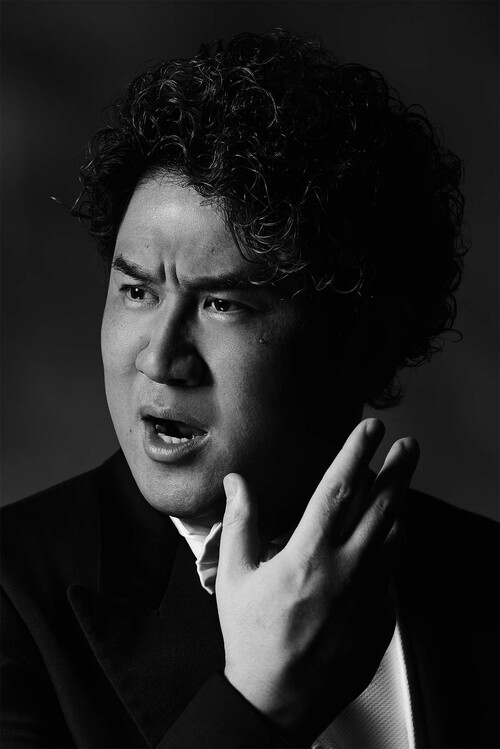

テノール歌手の笛田博昭さんは「歌劇」の名優と言える。説明的な演技はしないで、ひたすらまっすぐに伸びてくる歌声に客席は心地よく射抜かれて、じんわりと涙ぐんでいたりする。この陶酔は台詞劇ではまず得られない。

でも、笛田さんのオペラとの出会いはかなり遅くて、高校2年の時、音楽の時間だとか。

――そうなんです。子供の頃は、少年野球、水泳、それに越後湯沢で生まれ育ちましたから冬はスキー。スポーツ少年でした。とはいえ、うちはロッジを経営していたので、冬になると毎日必ず有線が流れてて。

で、いろんな曲が流れるんだけど、僕はなぜか『トラヴィアータ』(『椿姫』)の「乾杯の歌」を自然に覚えて、小学校4年生くらいの時にそれを口ずさんでた。母親か誰かがそれを撮った映像があるんですよ。流行歌とかも流れてたのに、やっぱりオペラが心に響いたんですね。

それからずっとたって、高校2年の音楽の授業で、先生がオペラ『トゥーランドット』(プッチーニ)のレーザーディスクを見せてくれたんです。パヴァロッティのカラフ王子が有名なアリア「誰も寝てはならぬ」を歌うところで、打ち震えましたね。あの衝撃はすごかった。とにかく感動して、いつか自分もこうなりたい、って(笑)。

それですぐにCDを買って、その日から真似。でも音域が高すぎて、そう簡単に出るもんじゃない。もうちょっとやさしいものからというので、「オー・ソレ・ミオ」とか「カタリ・カタリ」を歌ってました。