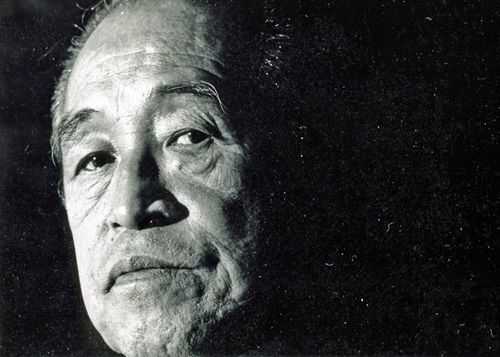

『天平の甍』『敦煌』などの作品で知られた作家・井上靖は、1991年1月29日に83歳で亡くなった。今年は井上さんの没後30年に当たる。戦後を代表する作家の一人は、プライベートではどのような人物だったのか。逝去直後の『婦人公論』(1991年5月号)には、井上靖さんの娘2人の手記が掲載されている。次女・黒田佳子さんは、長女とは少し異なった視点で、作家として、父としての井上靖を綴る。

これで終り。あとはもう誰も入れるな

先日の父の葬儀には、家族も驚くほどの多くの人が来られました。83歳が惜しすぎる年齢なのか、充分長寿であったのか、よく分かりませんが、父の人生は、仕事に充実し、充分に報われた、幅の広いものだったと思われます。

亡くなる二日前のこと。父の具合いがどうも、ということで親しい者がみな、慌てて病院に駆けつけたことがありました。深刻な表情のみんなと面会を済ませた後、「さあ、これが危篤の場というものだけど、これで終り。あとはもう誰も入れるな。必要なのは看護婦と幾世(長女)と……五人だけだ」ということで、父の長い華やかな交際の人生の幕が閉じました。知っている限り、ここ何十年、いつでも来客と電話で本当に忙しい人でした。

「愛別離苦という言葉を知っているか」。二年ほど前、食道がんの手術を受けたあとの定期検診で、がんセンターの廊下で順番を待っている時、突然、父が話しかけてきました。

「戦後にはずいぶん生き別れがあった。でも今は使われん言葉だろう。外国に行っても生き別れとは思わないし。だけど僕はね、今、毎日毎日が生き別れなんだ。今日会った人に、また会えるかどうかは分からない」

医者の指示もあって家族が一所懸命、父の接客数を減らそうとしている時でした。どんな治療にも文句も言わず従っていた父が、この指示だけは絶対に聞こうとしないので家族が苛立っている時でしたが、こんな気持を聞いてしまっては、もう強制することはできません。

あとは父の会いたい放題。日に多い時で20人、少ない日でも2、3人。どんな人も断わらず、その数は二年間では相当なものと思いますが、父にとっては、その一回一回が生き別れだったということでしょうか。