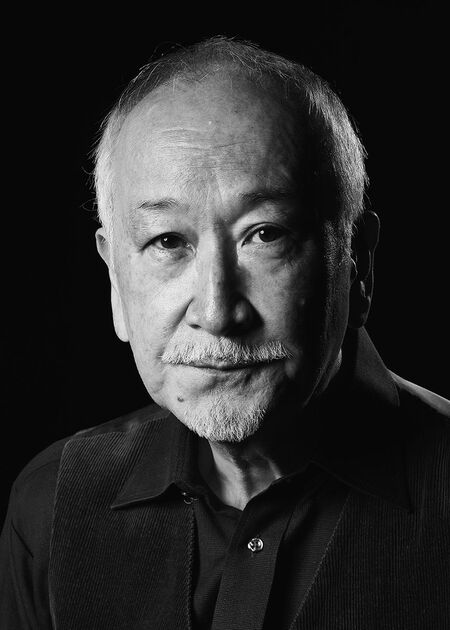

演劇の世界で時代を切り拓き、第一線を走り続けるスターたち。その人生に訪れた「3つの転機」とは――。半世紀にわたり彼らの仕事を見つめ、綴ってきた、エッセイストの関容子が訊く。第12回は俳優の木場勝己さん。映画監督を目指していた頃助監督の募集などまったくなく、俳優学校へ進んだと語る木場さん。劇団を抜けテレビドラマの仕事をしていた時、このままではダメだと舞台に戻ったと話します――。(撮影:岡本隆史)

予備校代をみんな映画に回して

東京は深川の木場で生まれ育ったゆえか、向こうっ気が強くて喧嘩っぱやい、とお見受けする。でもそれは「舞台はナマで、その時限りのかけがえのない時間を起こさないと、観に来てくれと言っちゃダメなんだ」という真摯な心構えに裏打ちされたものだろう。

井上ひさし、唐十郎、蜷川幸雄、デヴィッド・ルヴォーらのさまざまな舞台で木場さんの深々とした声に接して、私はその「かけがえのない時間」にずいぶん出逢っている。

――子どもの頃、吃音だったことがありましてね。うちは深川の材木屋で、地方から出てきて働いている人とか、年寄りとか、同居人がいっぱいいた。それで言いたいことを我慢したり、子どもなりに葛藤があったんだと思います。

事情があって中学時代に杉並区に引っ越してから吃音は直った。それからは噺家を目指しましてね。高校生の頃、先輩から「貧乏亭一六」って名前をもらって、仲間と集まってやってました。

先代の(柳家)小さん師匠に手紙を書いて弟子入り志願したんだけど、「高校卒業して、まだ同じ考えだったら来なさい」と返事が来て。まぁ、断られても師匠の家に行って玄関で待つとか、そういうことはしないタイプだったんですよね。

そのあと大学受けてみんな落っこっちゃったもんだから、高校卒業後は浪人生に。でも親からもらった予備校代はみんな映画に回して、1年で400本は観ましたね。

その頃に観た好きな映画を3本挙げるとすれば、勝新太郎の『不知火検校』、萬屋錦之介の『関の彌太っぺ』、それから小津安二郎監督の『東京物語』がやっぱりよかった。ゴダールもトリュフォーも観た覚えはあるけれど、がっつり来たのは日本映画でしたね。