彼にとってどれだけ果てしない意味があったのか

ところが、そこに集まっていた少年のひとりが、石の一つにシールの跡があるのに気がついた。よく見ると表面には「理科室」と示されている。

確かに鉱山って石炭を掘る場所だよな、そんなところにこんな綺麗な石があるわけないよな、と波紋が広まる中、てっちゃんの顔はみるみるうちに蒼褪め、じっと俯いたまま固まって動かなくなってしまった。シールを見つけた少年は担任がクラスに入ってくるや否や、その出来事を正義感溢れる表情で告発した。他の子供は固唾を飲んでその様子を見ているしかなかった。

「てっちゃん、それ本当? その石を見せて頂戴」

担任から静かに指摘されると、固まっていたはずのてっちゃんはいきなり立ち上がり、机の上にちりばめられた石も筆箱もそのままに、大声で泣きながらクラスから飛び出して行ってしまった。普段のてっちゃんからは想像もできないほど大きな嗚咽だった。

担任はすぐにてっちゃんの後を追いかけて走っていったが、私が覚えているのはそこまでで、その後にこの一件がどのように終息したのか全く覚えていない。ただてっちゃんは、それからすぐに転校することになった。

てっちゃんはもう学校に来ていなかったが、クラスまで挨拶に来たてっちゃんのお母さんが、うちは貧乏だからこんなものしかなくてごめんね、今までありがとう、皆さんで食べてくださいと持ってきたのが、一つ一つ皮が剥かれた大量のゆで卵だったことだけは鮮明な記憶として脳裏に焼き付いている。

嘘であっても、理科室のものであっても、彼にとってあの筆入れの中の輝石にどれだけ果てしない意味があったのか、お母さんの持ってきたあのたくさんのゆで卵も含めて、時々思い出してはやる瀬なさでいっぱいになる。

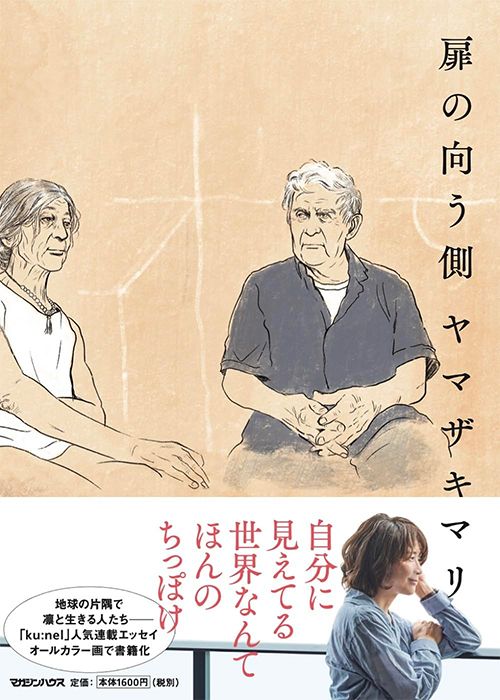

※本稿は、『扉の向う側』(マガジンハウス)の一部を再編集したものです。

『扉の向う側』(著:ヤマザキマリ/マガジンハウス)

自分に見えてる世界なんてほんのちっぽけ。地球の片隅で凛と生きる人たち――。「ku:nel」人気連載エッセイ、オールカラー画で待望の書籍化。