父よりはるかに速かった道長の「出世ペース」

道長が従三位となって、公卿となるのは、一条天皇が即位した翌年の永延元年(987)である。このとき、道長は22歳になっていた。

父兼家が公卿となったのが40歳であったのに比べると、はるかに出世のペースが速かった。

道長がこの若さで公卿になれたのは、父兼家が一条天皇の践祚(「せんそ」と読み、天皇の位につくこと。これに続いて位についたことを内外に明らかにすることを即位という)とともに摂政になったことが大きい。そして7歳の幼い一条天皇は兼家の娘詮子(東三条院)が生んだ外孫なのである。

道長はこの一条天皇の即位によって、その外叔父となった。つまり外戚の地位をえたのである。そして翌年には参議を飛び越えて、一気に権中納言に任じられる。すなわち議政官になったのである。

これ以降、道長は外孫後一条天皇(一条天皇の皇子)の即位によって、その摂政に就任する長和5年(1016)まで28年の長きにわたって、議政官の地位にとどまることになる。

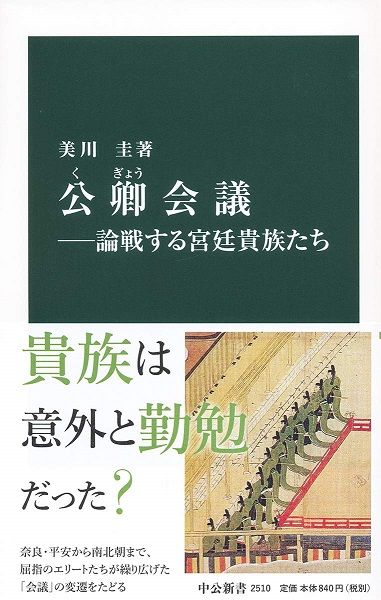

*本稿は、『公卿会議―論戦する宮廷貴族たち』の一部を再編集したものです。

『公卿会議―論戦する宮廷貴族たち』(著:美川圭/中公新書)

限られた上級貴族が集まり、国政の重要案件を論じた公卿会議。この国の合意形成プロセスの原型というべき合議制度の変遷をたどる。