厚生労働省の「令和4年国民生活基礎調査」によると、同居家族の介護をする人のうち約3割が60代だそうです。そのようななか、高齢者専門の精神科医である和田秀樹先生は「本来、60歳からは<やりたい放題>の人生の始めどきである」と話します。そこで今回は、和田先生の新刊『60歳から女性はもっとやりたい放題』から、第2の人生を「やりたい放題」生きていくためのアドバイスを一部ご紹介します。

「第2の人生」を阻む介護問題

せっかく「やりたい放題」の「第2の人生」を始めようとしても、それを阻むかのように待ち受けているのが「親の介護」というイベントです。

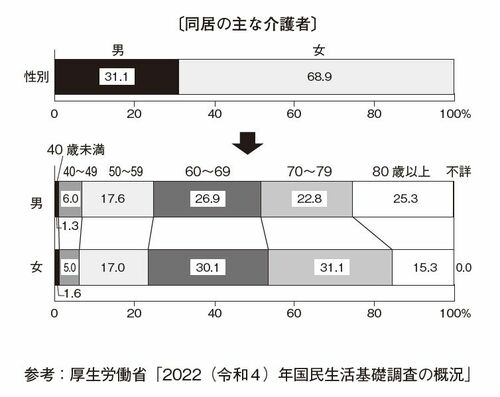

男性が介護者となる割合も年々増えているとは言われていますが、厚生労働省の「2022(令和4)年国民生活基礎調査の概況」によると、同居家族の介護者の実に約7割をいまだに女性が占めており、その半数近くは50〜60代の女性です。

<『60歳から女性はもっとやりたい放題』より>

具体的な数字が示されているわけではありませんが、年齢的に見てこの世代の多くは配偶者というより親の介護をしているのだと考えられます。

子育てを経験した女性にとっての50〜60代は、子どもが就職なり結婚なりして自立していく頃でしょう。

独身のまま、あるいは結婚しても子どもを持たずにキャリアを積み上げてきた女性にとっても、その集大成が近づく時期です。

そして、子育てと仕事を両立してきたという女性なら、その両方に当たる時期だと言えます。

いずれにしても50〜60代というのは、これまでひたすら頑張ってきたことからもうすぐ解放されるなとホッとひと息ついて、そろそろ新たな人生について考え始めることができるはずの時期なのです。

ところが現実には、まさにそのタイミングから多くの女性が「親の介護」という新たな役割を担わされているのです。