目指したのは「悪をなすな」「戒律を守れ」という啓蒙にあった

「数え切れぬ苦しみ」のような手抜きの記述もある。もちろんこれは源信の落ち度ではない。

原典である『正法念処経』を書いた古代インドの学僧の目指したのが法体系を編むことではなく、悪をなすな、戒律を守れという啓蒙にあったからだ(まさかサディズム的な個人的嗜好を満足させることであったとは信じたくないが)。

法体系なら、犬猫を殺したらどうなのか、蚊を叩くのはどうなのか、計画殺人と憤怒に任せた 殺人の違いはあるのか、正当防衛ならどうなのか、戦争中の殺害はどうなのか、といったことに答えなければならないが、そんな意識は最初からなかったのだ。

そういった便宜性は『往生要集』を書いた源信にも伝わっている。『往生要集』もまた反復的な記述に満ちた各種地獄巡りを続けたあと、最後の阿鼻地獄で、次のように締めている。

表現はものものしいが具体的中身はない。七大地獄とそれに付属した特別の地獄とで受けるもろもろの苦しみを合わせて一つとするも、阿鼻地獄の苦しみに較べたなら、わずかに千分の一にすぎない。

こうしたことから、阿鼻地獄に堕ちた者は、大焦熱地獄の罪人を見ると、他化自在天の在処を見るように、羨望の思いを禁じ得ない。

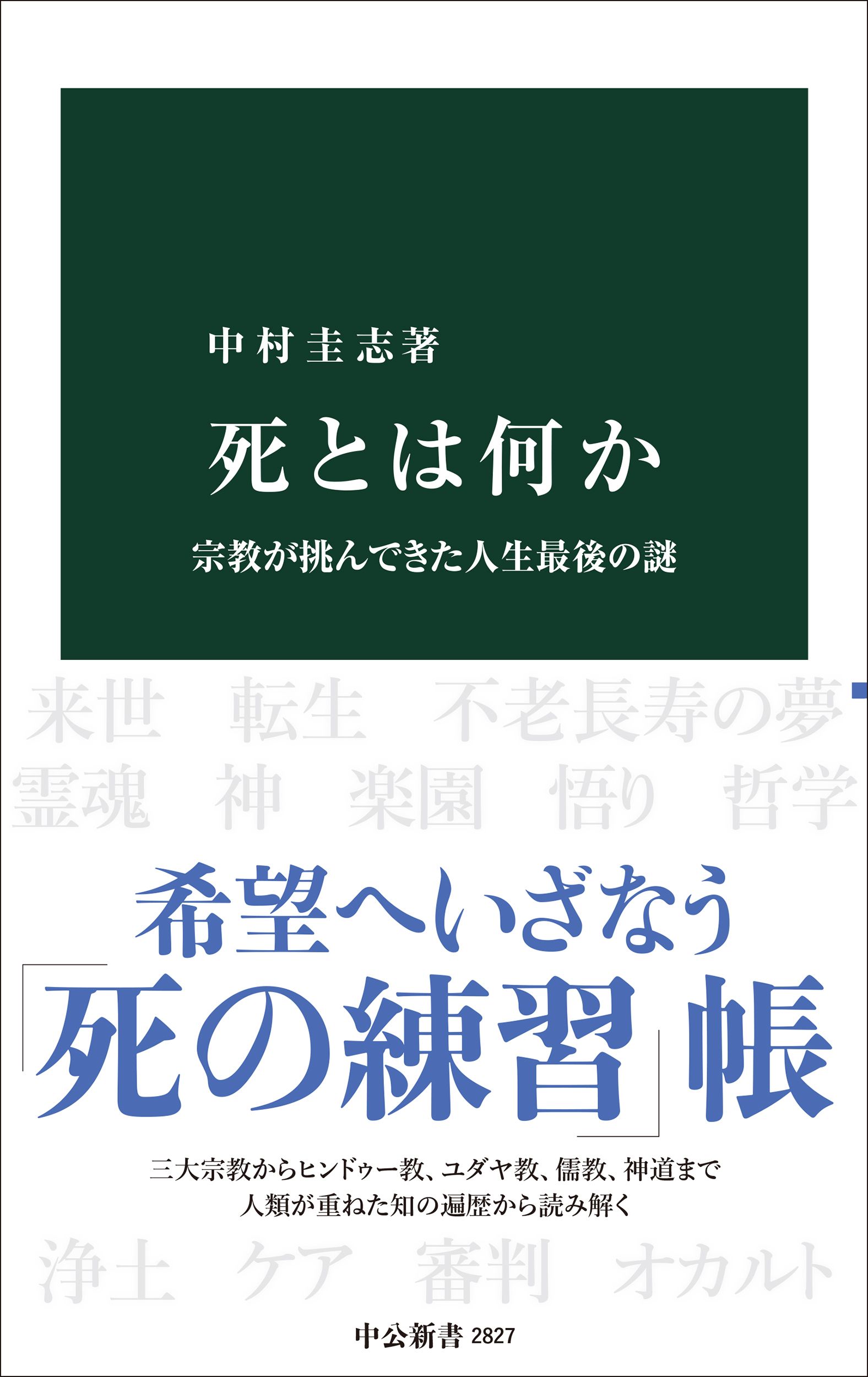

※本稿は『死とは何か-宗教が挑んできた人生最後の謎』(中央公論新社)の一部を再編集したものです。

『死とは何か-宗教が挑んできた人生最後の謎』(著:中村圭志/中央公論新社)

死んだらどうなるのか。天国はあるのか。できればもう少し生きたい――。

尽きせぬ謎だから、古来、人間は死や来世、不老長寿を語りついできた。その語り部が、宗教である。本書では、死をめぐる諸宗教の神話・教え・思想を歴史的に通覧し、「死とは何か」に答える。日本やギリシアの神話、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教から、仏教、ヒンドゥー教、そして儒教、神道まで。浮世の煩悩を祓い、希望へ誘う「死の練習」帳。