戦友の母

このヒットに続いて昭和15年(1940)3月には、塩まさる「戦友の母」(作詞:石松秋二、作曲:佐渡暁夫)が発売された。

北国で息子の帰りを待つ母親に、戦友の死を伝えに行った場面を歌にした。

囲炉裏ばたで戦友が殊勲を挙げた最期の姿を話すと、母は暗い仏間で合掌しながらうなだれる。

それを見た報告者は、母の横顔が戦友に生き写しだと感じた。

名誉の戦死を聞いた母は消沈している。これが本当の姿であったのではないか。

※本稿は、『昭和歌謡史-古賀政男、東海林太郎から、美空ひばり、中森明菜まで』(中央公論新社)の一部を再編集したものです。

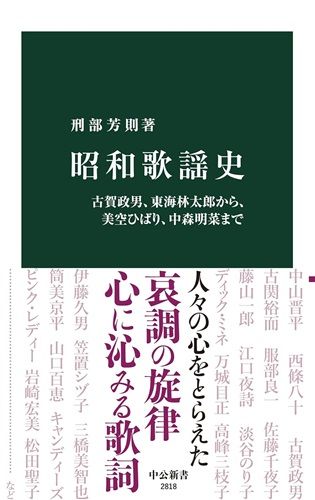

『昭和歌謡史-古賀政男、東海林太郎から、美空ひばり、中森明菜まで』(著:刑部芳則/中央公論新社)

日本人の心を踊らせ、泣かせてきた昭和の歌謡曲。

本書は音楽家が残した一次史料を歴史学の手法を用いて検証。各曲が生まれた背景とその特徴を炙り出す。

藤山一郎、笠置シヅ子、山口百恵……。人はなぜ昭和歌謡に魅了されるのか。