書物問屋と呼ばれていた「本屋」

なお、出版業を技術的にささえた木版印刷は、「版木」に文字や絵を彫って印刷する手法です。

当時すでに、活字を組んで印刷する技術(活版印刷)はあったのですが、江戸時代の日本では、それは主流の印刷技術にはなりませんでした。

日本語は、アルファベットを使うヨーロッパ言語と違って、平仮名、カタカナ、漢字と多種類の文字を用います。

その多種類の活字を用意するよりは、版木に文章や絵を彫り込む木版印刷のほうが、コストをおさえられたのです。

そうして、木版印刷本を商う「本屋」が登場するのですが、本屋が最初に登場したのは、江戸ではなく、京都でした。

江戸初期の文化の中心地は、あくまで上方(かみがた)にあったのです。江戸初期、京都の本屋がおもに扱ったのは、「書籍」と総称された硬い本でした。

歴史書、仏書・漢籍、医学書などを中心に商っていたのです。そうした硬い本をおもに扱う本屋は「書物問屋(しょもつどいや)」と呼ばれました。

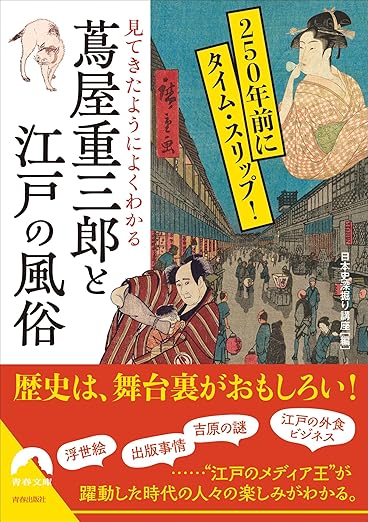

※本稿は『蔦屋重三郎と江戸の風俗』(青春出版社)の一部を再編集したものです。

『蔦屋重三郎と江戸の風俗』(著:日本史深掘り講座(編集)/青春出版社)

歴史は、舞台裏がおもしろい!

弾圧された蔦屋重三郎が仕掛けた「大勝負」の結末は?

蔦重が見出し、育て、稼がせた喜多川歌麿の謎とは?

幕府公認の廓町・吉原って、そもそもどんなところ?

ほか、浮世絵、出版事情、吉原から、芝居、グルメ、ファッションまで……“江戸のメディア王”が躍動した時代の本当の楽しみ方がわかる本。