死神が/来ても「またね」と/追い返す

人はどうせ、いつかは死ぬ――。医者の私がこんなことを言うと、非難する人がいます。患者を見殺しにするのか!と。

でも、そんなことは微塵も思っていません。むしろ逆です。人はどうせ、いつかは死ぬ。だからこそ、生きている間は輝いて生きる。

そして、最後まで元気で寿命をまっとうする。生命をとことん使い切ってほしいと思っているのです。

スウェーデンの例を紹介しましょう。じつは、スウェーデンには「寝たきり老人」がいないと言われています。

なぜなら、幸齢者が少しでも歩けるように、つまり寝たきりにならないように、国家を挙げて取り組んでいるからです。

さすが福祉国家ですね。でも反対に、次のような一面もあります。

例えば、スプーンで食べ物を口元に持っていったときに、食べようとしなければ、もはやこれは「神の思し召しだ」として、点滴もしない。

つまり、「生きる意志がない」と考えるわけです。その後は基本的に延命治療をしません。そういう社会的合意ができているのです。これも、寝たきり老人がいない一因です。

日本とは大きく違うのがおわかりでしょう。何が違うのか?根本にあるのは、死生観の違いです。

「人は、いつかは死ぬのだから」という、当たり前の事実を、しっかり受け入れているか、受け入れずに目を背そむけているか――。

日本では、死について触れるのはタブーとばかりに、「生きること」だけにスポットが当てられてきました。

このため「無駄な延命治療はしない」という社会的合意がないどころか、医学界でも延命治療について十分な議論もされませんでした。

その結果「医師たるもの、患者を生かす方法があるならなるべく生かす」という考え方が確立してしまったのです。幸齢者に対しても、基本的に同じ考え方をします。

でも、本当にそれで幸せなのでしょうか?それこそ、人それぞれの死生観の問題なので、私がとやかく言うことではありません。

しかし、生きる希望を持てないまま、寝たきりになっている幸齢者が多いのは事実です。

問題の根底には「人はどうせ、いつかは死ぬ」という視点が抜け落ちているのではないか、と私は思っています。

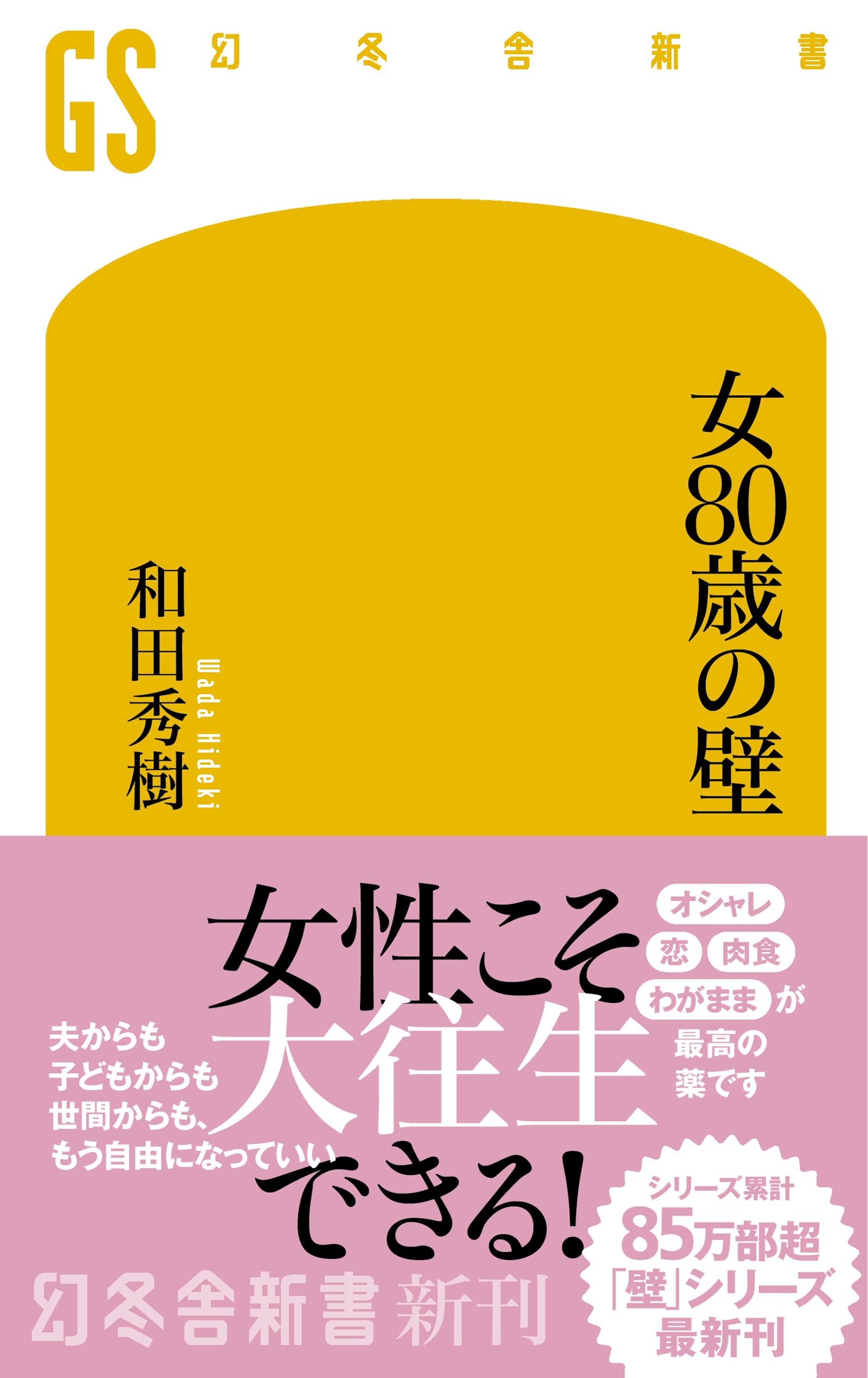

※本稿は『女80歳の壁』(幻冬舎)の一部を再編集したものです。

『女80歳の壁』(著:和田秀樹/幻冬舎)

「夫の世話・介護からくるストレスや負荷」「骨粗しょう症による骨折で歩けなくなる」「家族を亡くしたさみしさでうつになる」

「女80歳の壁」を、80歳以上でいきいきしている「幸齢女子」はどう乗り超えているのか?

その最強の方法は、とにかく肉を食べること、好きなことだけをして生きること。

高齢期を楽しみ尽くすための生活習慣を詳細に解説。