勤労者としての裁判官の心情

国は責任を追及されるのを恐れて、認諾を選んだものと思います。どうせ支払うお金は税金ですから、そのほうが楽だと思ったのだと思います。これは裁判官の怠慢のせいではないのですが、印象的だったので付記しておきました。

ちなみに、刑事事件では和解という制度はないので、和解による労力の減少という点は民事裁判官の役得といってもいいでしょう。裁判官も勤労者としての利害関係があるということを、国民も当然知るべきです。裁判官の勤労者としての一面を正当に評価して、裁判官の心情がどのように動くかということも知る必要があります。

できるなら楽をしたいという勤労者としての裁判官の心情というものは影響力が大きくて、この点を知らなければ、国民レベルの目からしても、法律専門家の目からしても正当な議論はできないと思います。こういう点からしても裁判官の俗人としての生活ぶり、考え方が透けて見えるだろうと思います。

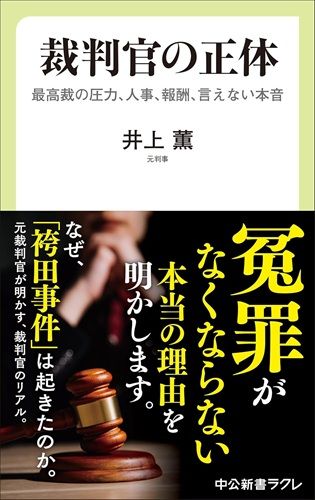

※本稿は、『裁判官の正体-最高裁の圧力、人事、報酬、言えない本音』(中央公論新社)の一部を再編集したものです。

『裁判官の正体-最高裁の圧力、人事、報酬、言えない本音』(著:井上薫/中央公論新社)

本書は元判事の著者が「裁判官の独立」がいかに脅かされやすいのか、そして、裁判官がいかに俗物であるかを明らかにします。

袴田事件のようなとんでもない冤罪事件が起きるのはなぜなのか。

その淵源を直視します。