画期的な判決を書いたりすると……

画期的な判決を書いたりすると、新聞に出るだけじゃなくて判例雑誌にも載ります。その中には今までのやり方を否定して独自の見解を述べたという部分が必ず出てきます。

そうなると、画期的な判決とは、場合によっては最高裁の意向に反しているケースもありますから、判決した裁判官は、その後の人事に不都合が生じることも予想されます。実際にあるかどうかは別としてそういう危惧を抱く環境の中にいます。

人事の不都合を回避することが目的だったのか、「判例雑誌に載らないのを目標にやっている」と公言する裁判官もいました。

※本稿は、『裁判官の正体-最高裁の圧力、人事、報酬、言えない本音』(中央公論新社)の一部を再編集したものです。

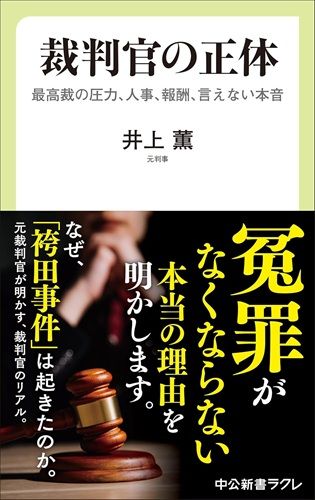

『裁判官の正体-最高裁の圧力、人事、報酬、言えない本音』(著:井上薫/中央公論新社)

本書は元判事の著者が「裁判官の独立」がいかに脅かされやすいのか、そして、裁判官がいかに俗物であるかを明らかにします。

袴田事件のようなとんでもない冤罪事件が起きるのはなぜなのか。

その淵源を直視します。