モチベーションの欠陥

ドーパミンがなかったら人はどうなっていただろうか。実に興味深い問いだが、おそらく死んでいただろう。遺伝子操作によって脳でドーパミンをつくれないようにしたラットは完全に無気力になり、口を開ける気力すら失くして飢え死にしてしまう。エサを鼻先に差し出されても、顔を上げて食べようというモチベーションすら湧かないのだ。

しかしドーパミンを注入すると元に戻る。つまりドーパミンはその生き物(人間も含めて)に「これは興味を向ける価値がある」と伝えているのだ。ドーパミンが完全に失われると興味が湧かなくなり、空腹であっても食べたいと思わなくなる。

ドーパミンのレベルが低いとあれもこれも面白くなくなる。先生が黒板に書いていることを見たい、同僚が話していることを聞きたいというモチベーションも湧かなくなる。ADHDの人は集中するのが苦手なだけでなくモチベーションも湧きづらいということだ。

有名な脳科学者ノラ・ボルコフが「ADHDはAMDD(Attention and Motivation Deficit Disorder、注意・モチベーション欠如症)に名称を変更すべきだ」と言っているほどだ。このモチベーションの欠陥があるから、ADHDだと学校や職場では真面目に集中していないように見られてしまう。

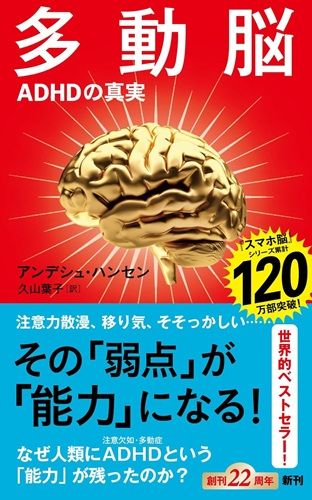

※本稿は、『多動脳:ADHDの真実』(新潮社)の一部を再編集したものです。

『多動脳:ADHDの真実』(著:アンデシュ・ハンセン 翻訳:久山葉子/新潮社)

シリーズ120万部突破!『スマホ脳』著者が問う

「なぜ人類は進化の過程でADHDという〈能力〉が必要だったのか?」

生きづらさが強みに変わる世界的ベストセラー!