誤嚥性肺炎を防いで脳トレにもなる「音読」のすすめ

読書は、集中力を高め、心をリフレッシュさせてくれるすばらしい趣味。

そこで、せっかくなら読書にも「脳トレ」「筋トレ」を加えてしまおうというのが、鎌田式「音読のすすめ」です。

目で文字を追い、声に出し、耳で聞く音読は、黙読と比べて脳の処理が複雑になるので、前頭前野がより活性化されるといわれています。

前頭前野とは思考や判断などを司る脳の重要な部分。記憶力のアップも期待できます。

また音読は、加齢とともに衰えやすい口まわりの筋肉もしっかり鍛えてくれます。かむ、飲み込むという「嚥下(えんげ)」の機能が低下すると、食べ物が気道に入りやすくなり、誤嚥性肺炎のリスクが高まることになります。

しかし、音読を取り入れることで、それを予防することができるのです。

音読の際は、口をしっかりあけ、はっきりと発音しましょう。口のまわりやのどの筋肉を意識しながら声を出せば、リハビリ体操のように効果を発揮します。

ただし、本の内容が頭に入らなくなるほどがんばる必要はありません。

まずは1ページ、慣れてきたら2ページ。量よりは質。鎌田は1ページ音読、そのあとは黙読で、というパターンの読書習慣をつくりました。

声に出して読むと、不思議と姿勢がよくなり、気持ちまで明るくなります。

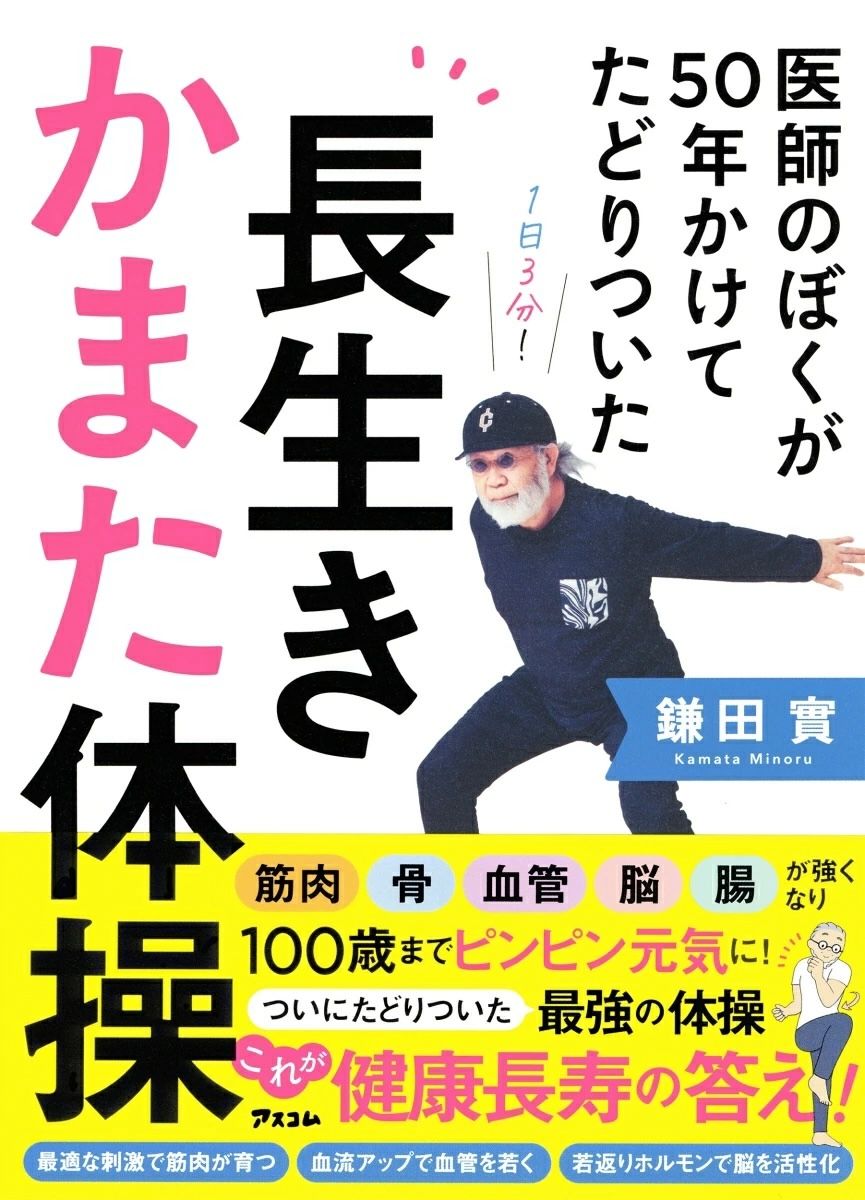

※本稿は『医師のぼくが50年かけてたどりついた 長生きかまた体操』(アスコム)の一部を再編集したものです。

『医師のぼくが50年かけてたどりついた 長生きかまた体操』(著:鎌田實/アスコム)

76歳になっても65kgのバーベルを背負ってスクワットをし、冬にはワンシーズンで65日もスキーを楽しむという鎌田先生の、元気の秘密がこの本に詰まっています。

「最近、体が動きづらくなってきた」「猫背や関節の不調が気になる」「朝スッキリ起きられない」「いつまでも元気に歩き続けたい」そんなあなたにピッタリの 、がんばらない「かまた体操」1日3分の習慣が、未来の健康をつくります。