オンラインだからこそできること

たとえば数学と国語については、学力の足りない生徒向けに小学4年生の内容から復習できる授業を設けています。現在の中学、高校で当たり前のようにおこなわれている一斉授業では、できない子は置いていかれるばかりです。

数学は特に、いったんわからなくなるとその先の授業がまったく理解できなくなる科目です。分数の計算しかできない生徒が、二次方程式の授業を受けても意味がない。生徒にとって、そういう授業はただ座っているだけになってしまいます。

オンライン教育には、生徒が個々の習熟度に合わせて勉強できるというメリットがあります。勉強に取り組んでさえくれれば、理解に至る環境は整っている。そして実際、勉強する生徒は大きく成績を伸ばしています。

勉強だけではありません。他人と目を合わせられない生徒は、アルバイトの面接にすら受かりません。僕たちは、そういう子も含めて、すべての生徒がオンラインで面接の練習ができるプログラムも開発しました。

卒業に必要な授業ではありませんが、生徒の将来を思うと一番大切なことだと考え、できるだけ全員が受けてくれるように指導しています。推薦入試や総合型選抜(学力だけでなく、生徒の個性、能力、意欲などを総合的に評価する入試。選抜方法は面接、小論文、大学入学共通テストなど)の面接対策もできますし、実際に受けた生徒の合格率はかなり上がっています。

N高は魔法が使える学校ではありませんが、生徒のためを考えたら、本当に必要だろうし、実現可能な範囲だという教育は、たとえ普通の学校に前例がなくてもできるだけ取り組むようにしています。

とはいえ、学校がなにをやっても振り向いてくれず、閉じこもってしまうような生徒だってたくさんいるわけです。そういう場合は、N高でもできることはあまりありません。それでも生徒に対して、電話をかけまくったりして、せめて高校として卒業に必要な授業のレポートだけは出すように、そして卒業だけはできるように指導しています。

また、在学中、卒業後にN高生だったということで恥ずかしい思いをしないように、学校の評判を高める。それだけはすべての在校生と卒業生に対して、僕たちがしてあげられることだと思っています。

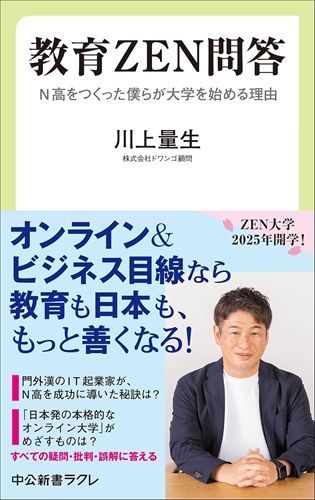

※本稿は、『教育ZEN問答-N高をつくった僕らが大学を始める理由』(中央公論新社)の一部を再編集したものです。

『教育ZEN問答-N高をつくった僕らが大学を始める理由』(著:川上量生/中央公論新社)

ユーザーたちが「通いたい」と思える学校を創ろう――門外漢だった著者を教育に導いたのは、ニコニコ動画だった!

ビジネス目線だからこそ、教育、そして日本社会の課題が見えてくる!