祭祀などそうそう継承できるものではない

我が家系においては、父方母方どちらを見ても私と同じ世代から次世代あたりで祭祀継承者が絶えるのが目に見えている。父方の墓には父の遺骨を入れてもらったし、母は母方の墓がいいそうなので、そちらに入れたあとは両方の墓の維持に協力していこうとは思っているが、私が死ぬ頃には先が見えていることだろう。

よほど「家」の継承に熱心かつ土地から出ていかない一族でもない限り、祭祀などそうそう継承できるものではない。最近の墓じまいブームが何よりそれを物語っている。

いや、うちは永代供養だから大丈夫! と思っているとしたら、それは大きな間違いだ。永代供養というと、いかにも永続して墓地を専有し、なんらかの供養を受けられる制度のように思われがちだが、実際は上限がだいたい50年程度。その時期に追加で料金を払ってでも墓地を維持しようという殊勝な子孫がいなければ、墓地所有権は墓地管理者に戻り、墓石は無縁塚、骨は合祀墓に入れられてしまう。

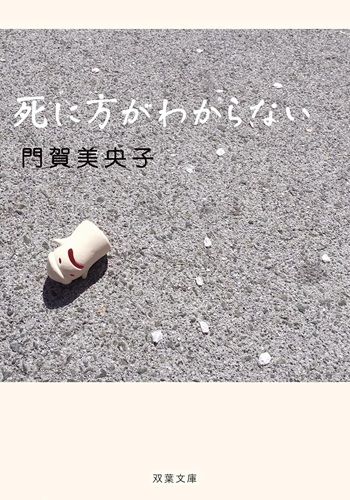

(『死に方がわからない」(双葉文庫刊)225-228ページより)

※本稿は、『死に方がわからない』(双葉社)の一部を再編集したものです。

『死に方がわからない』(著:門賀美央子/双葉社)

「ひとりっ子親なし配偶者なし子なし」のひとり暮らしが増えている昨今、若くても、親兄弟がいても、いつなんどき部屋で倒れたり不幸にも亡くなってしまうという、孤独死ならぬ孤立死をしてしまうかわかりません。

本書は、ボッチのみなさんがいかに部屋で腐らず、綺麗に人生を閉じるかを、実例を挙げながらユーモア溢れる文章で指南する実用エッセイ。