バイオミメティクス

オナモミの果実のトゲの構造から、現在の社会には欠かせない、ある商品が生まれています。生き物のしくみを真似て、ある商品が開発されることは、「バイオミメティクス」といわれます。「バイオ」は「生物」であり、「ミメティクス」は「模倣」を意味する語です。

植物から生まれたバイオミメティクスの代表の一つが、「マジックファスナー」や「面ファスナー」とよばれる商品です。この商品が生まれる経緯は、次のようでした。

1941年、スイスのジョルジュ・ド・メストラルが、犬と野原を散歩したとき、自分の服や愛犬の毛にしつこくひっついている、ある植物の果実に気づきました。取り払おうとしましたが、容易には取り払えませんでした。

取り払おうとすると、かえって強くひっつきます。そこで、「なぜ、この果実は、これほど頑固に服や犬の毛にひっつくのか」とふしぎに思い、その果実を顕微鏡で観察しました。すると、この果実にはたくさんのトゲがありましたが、その先端が釣り針のようにかぎ形に曲がっていたのです。

釣り針のようになったトゲの先が、人間の衣服や動物の毛に接触すると、服や毛に引っかかります。そのために、いったん引っかかると取れにくいのです。取り払おうとするとますます強く引っかかるのです。

この発見がきっかけで、そのしくみを利用して生まれたのが、張り合わせるだけで強くひっつく「マジックファスナー」や「面ファスナー」です。これらは、面と面を張り合わせるだけで強くひっつきます。

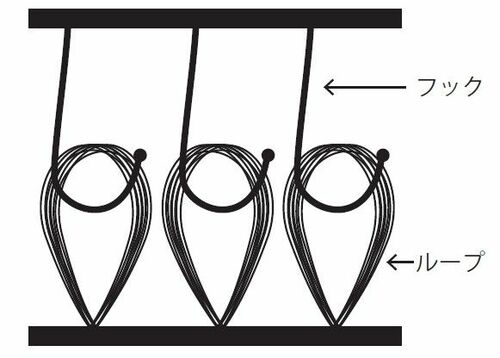

一方の面には、釣り針のようなかぎ形のフックが並べられ、もう一方の面には、フックを引っかけるためのループが並べられています。そのため、同じ面を張り合わせても、引っかかることはなく、ひっつきません。

この商品の開発は、野生ゴボウの果実の観察がきっかけでした。しかし、日本では、野生ゴボウの果実は知られておらず、オナモミの果実が同じ構造をしていることがわかりました。そのため、「マジックファスナーは、オナモミの果実のひっつくしくみがヒントになって生まれた」と説明されます。