毒と薬は紙一重

「二つ目の質問は何だったかな?」

「毒物質なのに、どうして人間は大丈夫かという質問です」

「これも良い質問だ。毒と薬は紙一重ということわざがある」

出雲さんにとっては聞いたことのないことわざだ。

「強い毒はダメージが大きいが、弱い毒は薬になる。たとえば、少し神経を麻痺させることで、リラックスする効果が得られることもある。あるいは、弱い毒に反応して、体はこの毒を解毒したり、体外に排出したりしようとする。そのため、体の機能が活性化されるのだ」

「だから、カフェインを摂るとトイレに行きたくなるんですか」

「そのとおり、そして、カフェインやカテキンが排出されることによって、他の毒物質や老廃物も体外に排出される」

「つまり、デトックスされるんですね」

出雲さんも納得した。

「ただ、毒は毒だからね。乳幼児が緑茶を控えた方がいいのは、カフェインに対する耐性が弱いからだし、大人になっても耐性の弱い過敏症の人はいる」

※本稿は、『雑草教室-図鑑が教えてくれない植物たちのひみつ』(中央公論新社)の一部を再編集したものです。

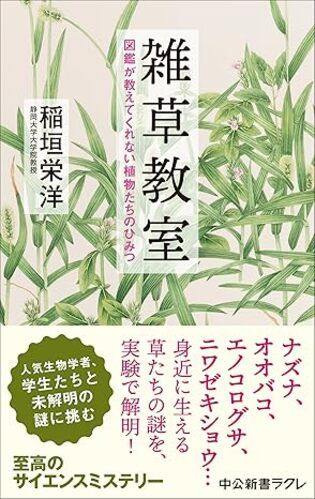

『雑草教室-図鑑が教えてくれない植物たちのひみつ』(著:稲垣栄洋/中央公論新社)

本書で書かれている植物に関するデータは、実際の実験によるもの。

研究などで解明されることのない“身近な疑問”について、学生たちが自ら試すことでたどり着いた「図鑑や論文では書かれることのない特性」を取り上げる。