タンパク質を多く摂ることによるメリット

では、なぜ最近になってタンパク質を多く含む食品が注目されるようになったのでしょうか? 一つの要因として、骨格筋に対する効果があげられます。

近年、若年女性および高齢者における痩せ・低体重が大きな社会問題となっています。低体重者に共通して見られる特徴が、骨格筋量・筋力の減少で、このような状態は将来寝たきり・要介護者になるリスクを大きく増大させます。骨格筋組織の約8割を水分が占めていますが、残りの大部分はタンパク質でできているため、それを多く摂取することで、骨格筋量を増やすことができると期待されているのです。

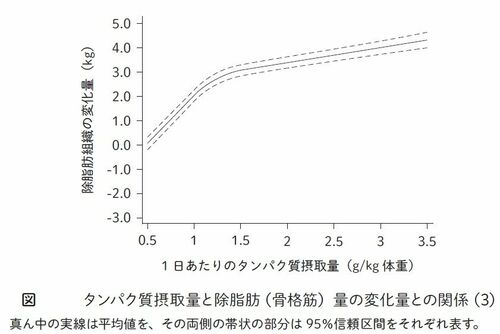

この点に関して、タンパク質の摂取量と除脂肪量(体脂肪以外の組織量のことで、主に骨格筋量を反映する指標となります)との関係を調査したメタ解析が報告されているので、その結果を紹介します(3)。

このメタ解析では、タンパク質の摂取量と除脂肪量との関係を評価した信頼性の高い105本の研究論文を集めて解析しています(これらの研究に参加した被験者の数は、のべ5000人以上にもおよびます)。その結果、年齢や性別に関係なく、タンパク質の摂取量を増やすことで除脂肪量が増加すること、とくに、1日あたりの摂取量が体重1キログラムあたり1.3グラム程度までは、タンパク質の摂取量に比例して除脂肪量が大きく増加することが明らかとなっています(下図)。

「日本人の食事摂取基準」で示されている日本人の標準的な体重(参照体重)は、男性で64─68キログラム、女性で50─54キログラムですので、体重1キログラムあたり1.3グラムのタンパク質を摂ろうとした場合には、男女でそれぞれ~88グラム、~70グラム程度となり、1990年代に近い水準にまで戻す必要があると考えられます。

加齢にともなって骨格筋量が減少する状態を「サルコペニア」、同様に加齢によって心身の機能が衰えた状態に陥ることを「フレイル」と呼びますが、そのような状態になるのを防ぐためのタンパク質の1日あたりの目標摂取量として、総エネルギー摂取量の13─20パーセント(身体活動量が「普通」の18─29歳の男女では、それぞれ85─130グラム、63─98グラム程度)という値が「日本人の食事摂取基準」でも示されています(2)。

とくに、高齢者では、摂取したタンパク質から骨格筋を作り出す能力が若年者に比べて低下しているので、タンパク質の摂取量をさらに増やすことが重要になるという意見もあります(4)。ちなみに、骨格筋量が競技成績を大きく左右するスポーツ選手に対しては、体重1キログラムあたり1.2─2.0グラム/日という摂取量が推奨されています(5)。