プラスとマイナスの両方の影響

ところで、タンパク質は、なぜこのようなプラスとマイナスの両方の影響をもたらすのでしょうか?

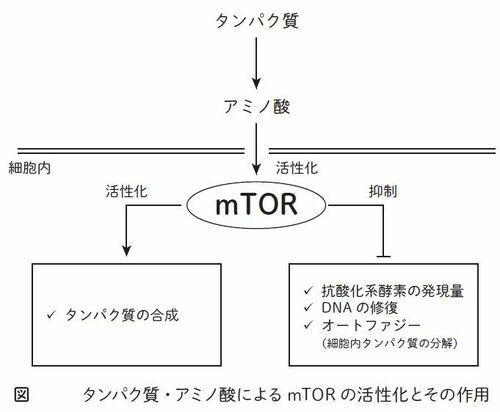

タンパク質を摂取した際に生じる細胞内の変化を下図に示しました。食事などで摂取したタンパク質はアミノ酸に分解(消化)され、体内へ吸収されます。そのアミノ酸(とくに、ロイシンと呼ばれるアミノ酸)によってはたらきが高まる細胞内の分子の一つにmechanistic target of rapamycin(mTOR)という酵素があります。

このmTORは、骨格筋においてタンパク質の合成を高める作用をもつ一方で、活性酸素による影響を予防・抑制する酵素(抗酸化系酵素)の量を減少させたり、DNAの修復を阻害したりする作用をもちます(10)。このように、タンパク質を多量に摂取した場合には、mTORという分子を介して、プラスとマイナスの両方の影響が生じると考えられています。

したがって、「筋肉を増やすために、タンパク質を多く摂ればよい」と単純に考えるのではなく、自分の体質や状況(筋量を増やすことを優先すべき状態なのか? それとも糖尿病などの代謝性疾患の発症を予防すべき状態なのか?)を見極めながら、その摂取量を調整する必要があると思われます。

【参考文献】

(1) https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kenkou_eiyou_chousa.html

(2) 「日本人の食事摂取基準(2025年版)」策定検討会報告書:https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001316585.pdf

(3) Tagawa, R. et al., Nutr. Rev., 79 : 66─75, 2020.

(4) Robinson, S. M. et al., Clin. Nutr., 37 : 1121─1132, 2018.

(5) Thomas, D. T. et al., Med. Sci. Sports Exerc., 48 : 543─568, 2016.

(6) Sluijs, I. et al., Diabetes Care, 33 : 43─48, 2010.

(7) Fontana, L. et al., Cell Reports, 16 : 520─530, 2016.

(8) Smith, G. I. et al., Cell Reports, 17 : 849─861, 2016.

(9) Levine, M. E. et al., Cell Metabolism, 19 : 407─417, 2014.

(10) ルイージ・フォンタナ(寺田新訳)『科学的エビデンスにもとづく 100歳まで健康に生きるための25のメソッド』,東京大学出版会,2022.

※本稿は、『よく聞く健康知識、どうなってるの?』(東京大学出版会)の一部を再編集したものです。

『よく聞く健康知識、どうなってるの?』(著:坪井貴司、寺田新/東京大学出版会)

「**は健康によい」「××を食べるとヤセる!」――その健康情報、ほんとに正しいですか?

世の中に広く流布している、食事、栄養、運動、体に関する話題を取り上げ、科学的な根拠や理論を紹介しながらわかりやすく解説。

『UP』で好評を博した連載、待望の書籍化!