実年齢と体力年齢との乖離

「体力年齢」とは、自身の運動能力が実年齢(暦年齢)と比較して、年齢相応か、あるいはどのくらい上回っているか、もしくは下回っているかについて推定する参考数値のことです。

一口に「体力年齢」といっても、その測定法・評価法はさまざまです。ですので、当然ながらすべてが同じような結果になるとは限りません。

体力年齢とは少し意味合いが異なるかもしれませんが、現在では、家庭用の体重計や体組成計でも、「からだ年齢」もしくは「体組成年齢」という言葉で表示されるものもあります。

これは体脂肪率や筋肉率(最近では、骨格筋指数〈SMI〉という指標を用いることが多い)などを推定し、年齢別の平均値との比較から、体組成の観点から何歳に相当するかを示すものです。

当然、実年齢より若いほうが良いことになります。

体力年齢を測定する代表的なものには、手間暇はかかりますが、握力、上体起こし、長座体前屈、反復横とび、20mシャトルラン(往復持久走)、立ち幅とびなどの体力テスト(ここに挙げた種目は、文科省の新体力テスト:20〜64歳対象)を用いる方法が、蓄積されたデータも多いため一般的でしょう。

例えば、これらの総合ポイントについて各年代の平均値と比較し、50代の方のテスト結果が20代の平均値だったなら、その人の体力年齢は20代と評価されるというわけです。すなわち、年齢とは裏腹に、若々しい体力の持ち主という評価になります。

このように「**年齢」には、さまざまな推定法があるため、あるテストでそれを評価したら20代だったけれども、別のテストでは年齢相応の50代だったという違いが生じる場合があります。つまり、これは元のデータソースによって、そもそもとして異なるものだという認識が必要だと思います。

したがって、それによって正確に自身の現状を判断するというよりは、具体的数値によって運動やトレーニングに対するモチベーションを高めたり維持したりするためのものととらえたほうがよいでしょう。

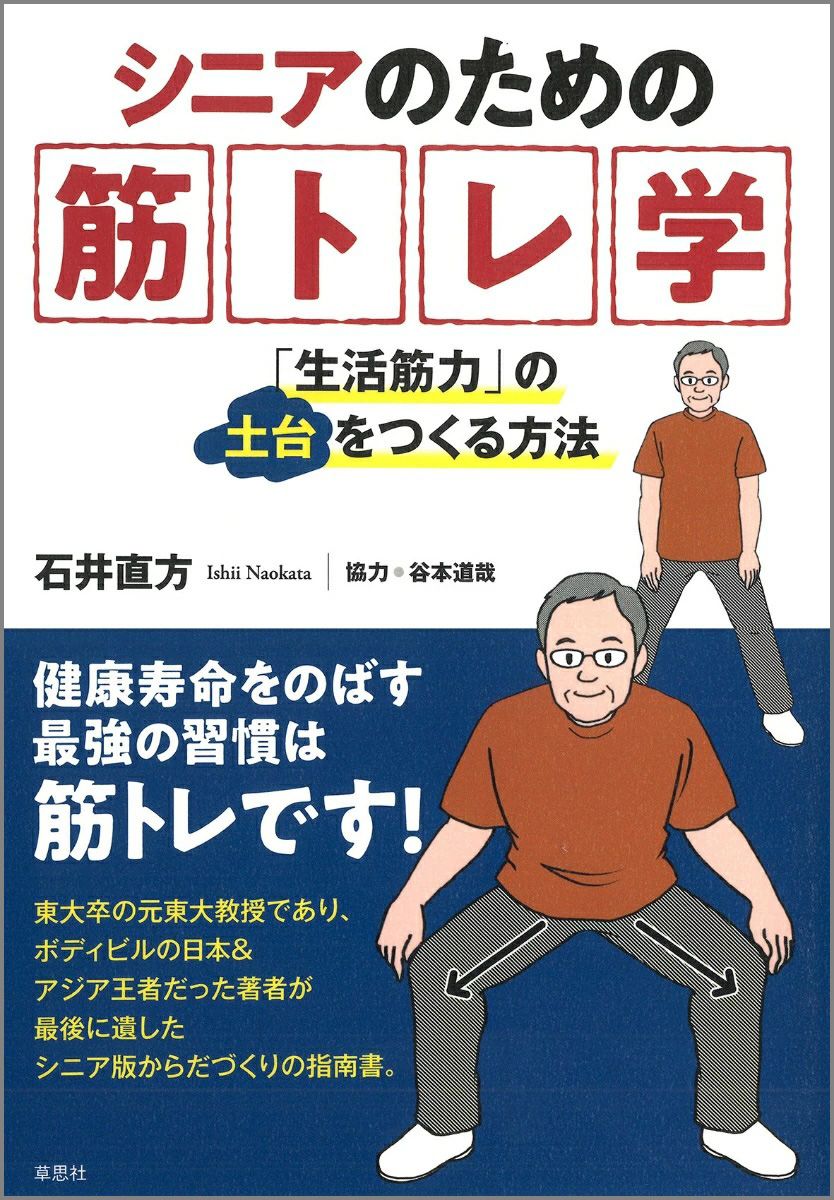

※本稿は『シニアのための筋トレ学 「生活筋力」の土台をつくる方法』(草思社)の一部を再編集したものです。

『シニアのための筋トレ学 「生活筋力」の土台をつくる方法』(著:石井直方・協力:谷本道哉/草思社)

健康寿命をのばす最強の習慣は筋トレです!

平均寿命と健康寿命の差を縮めて、いかに長く自立した生活を続けるか――。

本書は、その鍵を「筋肉=生活筋力」に見出した実践的な指南書です。

加齢にともなう筋力低下やフレイル(虚弱)、ロコモ(運動器症候群)、サルコペニア(筋肉減少症)などが健康寿命を縮めることをわかりやすく説明しつつ、筋力維持の重要性を豊富なエビデンスと実体験を交えて解説しています。筋トレをはじめるのは、「何歳からでも遅くない」と励まされる内容です。