パンと料理をつなぐ魔法のような存在

こうした食べ方を知っていれば、酸味のあるパンも「すっぱいから苦手」と敬遠せずに楽しめるはず。お肉や魚、チーズはもちろん、季節の野菜やフルーツとの意外なペアリングも、酸味のあるパンだからこそ引き立つことがあります。

たとえば、グリルしたズッキーニやトマトにオリーブオイルとレモンをひとしぼり――そんな一皿にカンパーニュが寄り添えば、味の奥行きがぐっと広がります。

酸味は、パンと料理をつなぐ魔法のような存在。だから私は、酸味のあるパンにもっと肯定的なまなざしが向くとうれしいなと思っています。パンをおいしく食べるって、そういう余白やひと工夫のなかにこそ宿っている気がしてならないのです。

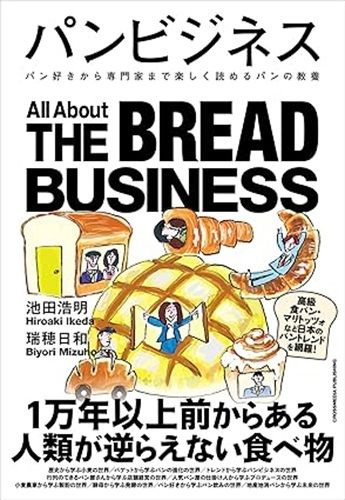

※本稿は、『パンビジネス』(クロスメディア・パブリッシング)の一部を再編集したものです。

『パンビジネス』(著:池田浩明、瑞穂日和/クロスメディア・パブリッシング)

なぜあのパン屋には行列ができるのか?

地方のパン屋が地域創生の核となれるのはなぜか?

パン飲みという新しい文化はどう生まれたのか?

単なる食べ物を超えた、パンの持つ力について考察を深めていきます。