空腹が限界に来ている。

急いで、その場でインクを交換し、交換済みのボールペンとカートリッジインクをひと箱抱えて、

「お待たせしました」

と彼の前へ戻った。

「ガラロロ」「グルルル」と雷鳴が収まりつつある。

雨もやんできて、急速に店の中に静寂が戻ってきた。小さくなった雷鳴に重なって、自分のお腹が鳴っている。

(聞こえていないだろうか)

とそればかり気になり、気になるあまり、自分がどう振る舞ったのか、もうひとつ記憶がなかった。たぶん、金額をお伝えして代金をいただき、レジを打って、レシートとおつりを渡したように思う。その間中、遠い雷鳴と共鳴するように自分のお腹が鳴っていた。

少しばかり頭がぼんやりしていたのは空腹のせいだろうと思うが、

「ありがとうございました」

と丁寧にお辞儀をして彼が店を出て行ったあと、これまで経験したことのない寂寥を感じたことは無視できない。

雨に濡れた、申し訳なさそうにしている、いなくなった途端、もう一度会いたくなった背の高い男の人──。

それとも、空腹が極限を超えて、おかしな欲望が目覚めてしまったのだろうか。

どのくらいのあいだ、店の中で棒立ちになっていたか分からない。

でも、雷鳴ではなく、「がらがらっ」とガラス戸の開く音がして、ぼんやりしていた頭へ、落雷に匹敵するような一撃がもたらされた。

「申し訳ありません」

と彼が戻ってきたのだ。

なんだろう? 違うカートリッジを渡してしまったか──。

「じつはですね」

と彼は手にしていた袋をこちらへ差し出した。

「いま、駅前のハンバーガーショップで、間違えてチーズバーガーを二つ買ってしまったんです。フライドポテトとコーヒーもです」

(え? どういうことだろう?)

「いや、これは困ったことになったぞ、この町には知り合いがいないし──と思いかけたんですが、『そうだ』と思いついて、さっきお会いしたばかりで、知り合いなんて言うのはおこがましいですけど、そういうわけなので、もし、よかったら貰っていただけないでしょうか」

(お腹が鳴っていたみたいですし)と彼は言わなかった。

「いいんでしょうか」

とわたしの口がまた勝手に動き、空腹に押し出されて、遠慮というものがどこかへ消えてしまったようだった。

「そうしましたら、お代金を──」

「いえ、いいんです。貰っていただければ、僕は助かります」

そう言って素早く身をひるがえした。

わたしが、「ありがとうございます」と追いかけるように店の外へ出たときには、足早に去っていく背中が小さくなっていた。

(街灯調査員か──)

店の脇に立っている街灯を見上げた。

雨はすっかりあがっている。

ものすごい速さで雲が動いていた。

第六話〈其の一〉につづく

次回は1月中に更新予定です。

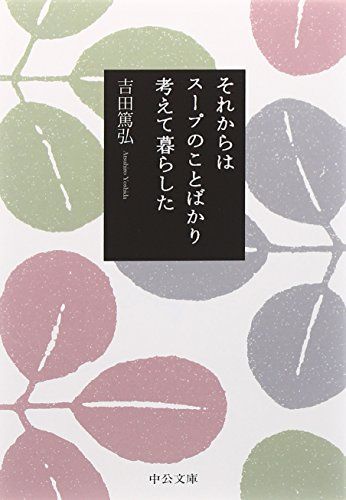

イラスト・吉田篤弘