暮らしは変わっていない

イタリアでは、都市近郊に農業地帯が広がっている。農家が地元産の、旬の新鮮な野菜を直販、あるいは青果店が農家から直接仕入れて販売する。それゆえメルカートはいまだに存在し、成り立つのだ。もちろん、イタリアでもグローバル化の煽りを受けて、都市部では、街中にあった青果店や食材専門店はスーパーに業態を変えている。日本では1980年代に、酒屋や米屋などの専門店の多くがコンビニエンスストアに変わっていったが、それと同様にイタリアではスーパーマーケットに業態を変えた。

それでも、暮らしは変わっていない。筆者が住んでいた南イタリア最大の工業都市バーリでは、こうした近所の小さなスーパーは、朝8時には開店し、13時頃には一度シャッターが閉まり、再開は16時頃。つまりお昼休みをとる。スーパーといえども、暮らし方は変わらない。

そして、野菜売り場には調理しやすいように処理したり、扱いやすい大きさにカットしたりするような野菜専門スタッフがいる。また、肉や生ハム類、チーズなどは、専門店が入っており、職人がその場で生ハムの塊をスライスし、チーズ、パンを量り売りしてくれる。つまり、形態はスーパーに変わっても、均等にパックされていない元の姿の食材を目にする機会がある。

さらに今では、ミニスーパーマーケットから、オーガニックなどの食材専門店に戻す動きも現れてきた。バーリでそのような店主にインタビュー調査をしたことがあるが、「地域の人々との結びつきこそ、お店の醍醐味。スーパーでは、客に食材の説明もできない。自分で産地に行って生産者と話をし、信頼のおける生産者から産品を仕入れる。地域に根ざしたお店として、地域の人々に貢献したい」と語ってくれた。

買い物という行為は、ただものを手に入れるという意味だけでなく、人との対話や食材を知り知識を増やす機会ともなっているのだ。メルカートや八百屋がいまだに暮らしに欠かせないものとして存在するのは、日常の暮らしの楽しみになっているからだろう。

※本稿は、『イタリア食紀行-南北1200キロの農山漁村と郷土料理』(中央公論新社)の一部を再編集したものです。

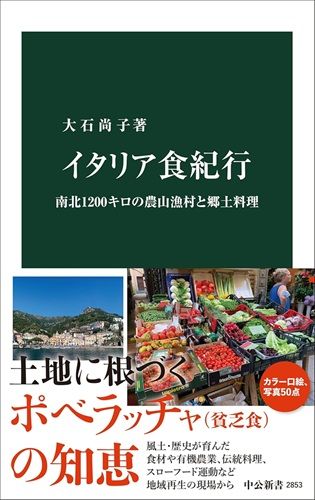

『イタリア食紀行-南北1200キロの農山漁村と郷土料理』(著:大石尚子/中央公論新社)

「隣町に行けば言葉もパスタも変わる――。」

イタリア料理は味わいのみならず、多様性が魅力。地域の風土・歴史に根ざした食材や伝統料理法が受け継がれているのだ。

南・北・中央・島々をめぐり、ポベラッチャ(貧乏食)の知恵を足と舌で探る。 またアグリツーリズムや有機農業、スローフード運動など、地域再生のソーシャル・イノベーションにも注目。