本稿は、溝井裕一著『動物園・その歴史と冒険』の一部を再編集したものです

どこか別の世界へゆきたいという思い

2018年夏、記録的な猛暑のなか、映画『ジュラシック・ワールド/炎の王国』が封切られた。「ジュラシック・ワールド」シリーズは、現代によみがえった恐竜の飼育施設で生じた災厄を描いた『ジュラシック・パーク』(原作1990年、映画化1993年)に続くものだが、その絶大な人気は、恐竜だけに由来するのではない。一連の作品が、わたしたちがいだいてきた欲望と苦悩の両方を表現してもいるからだ。

なじみの世界をはなれて、どこか別の世界へゆきたいという思い。圧倒的な強さをもつ動物たちへの憧れと、彼らを意のままにしたいという野望――そして、それにともなう数々の愚行と、結局「他者」としての動物たちと、いかに向きあうべきなのかという問い。

動物園史をあつかった新著『動物園・その歴史と冒険』でもまた、こうしたテーマをとりあげることになった。これは偶然でもなんでもない。ジュラシック・ワールド(パーク)は本質的に動物園であり、その背後にある伝統と思想を背負っているからだ。

人間のみならず、自然までをも支配せん

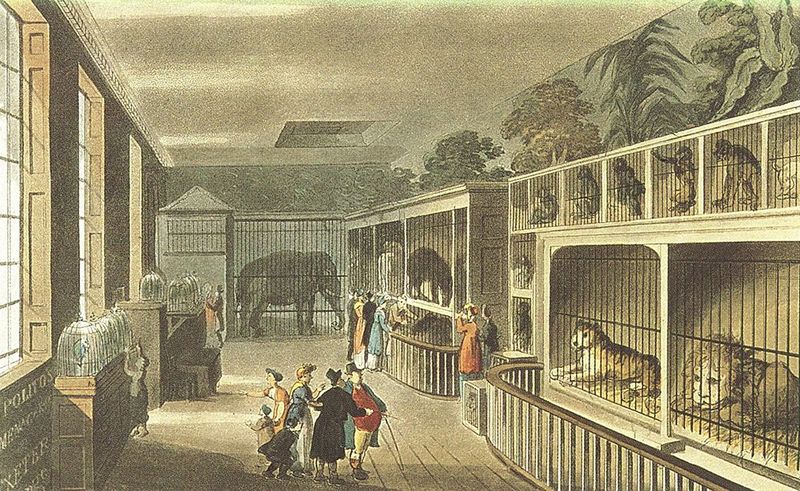

動物園――この魅力的な施設は、近代のヨーロッパで誕生した。それは西洋列強が、世界中の人間のみならず、自然までをも支配せんと望んだ時代であった。イギリス、フランス、ドイツといった国ぐには、ライオン、キリン、ゾウ、シマウマ、サイ、チンパンジーなどを競って収集した。できるだけたくさんの種類の動物を集めれば、それだけ国の威信を高めることができたからだ。いや、なにも現代の生物にかぎる必要はない。恐竜を獲得すべく探検隊を派遣することさえあった。あの野望が渦巻く時代、すべては可能なことに思われたのだ。

もっとも、動物園の前身にあたる施設は、ずっとむかしから存在した。たとえば古代(4世紀まで)の権力者たちは、珍しい動物を飼うことに熱心であったし、中世(5~15世紀)から近世(16~18世紀)のヨーロッパの君主たちも、「動物コレクション」をもっていた。