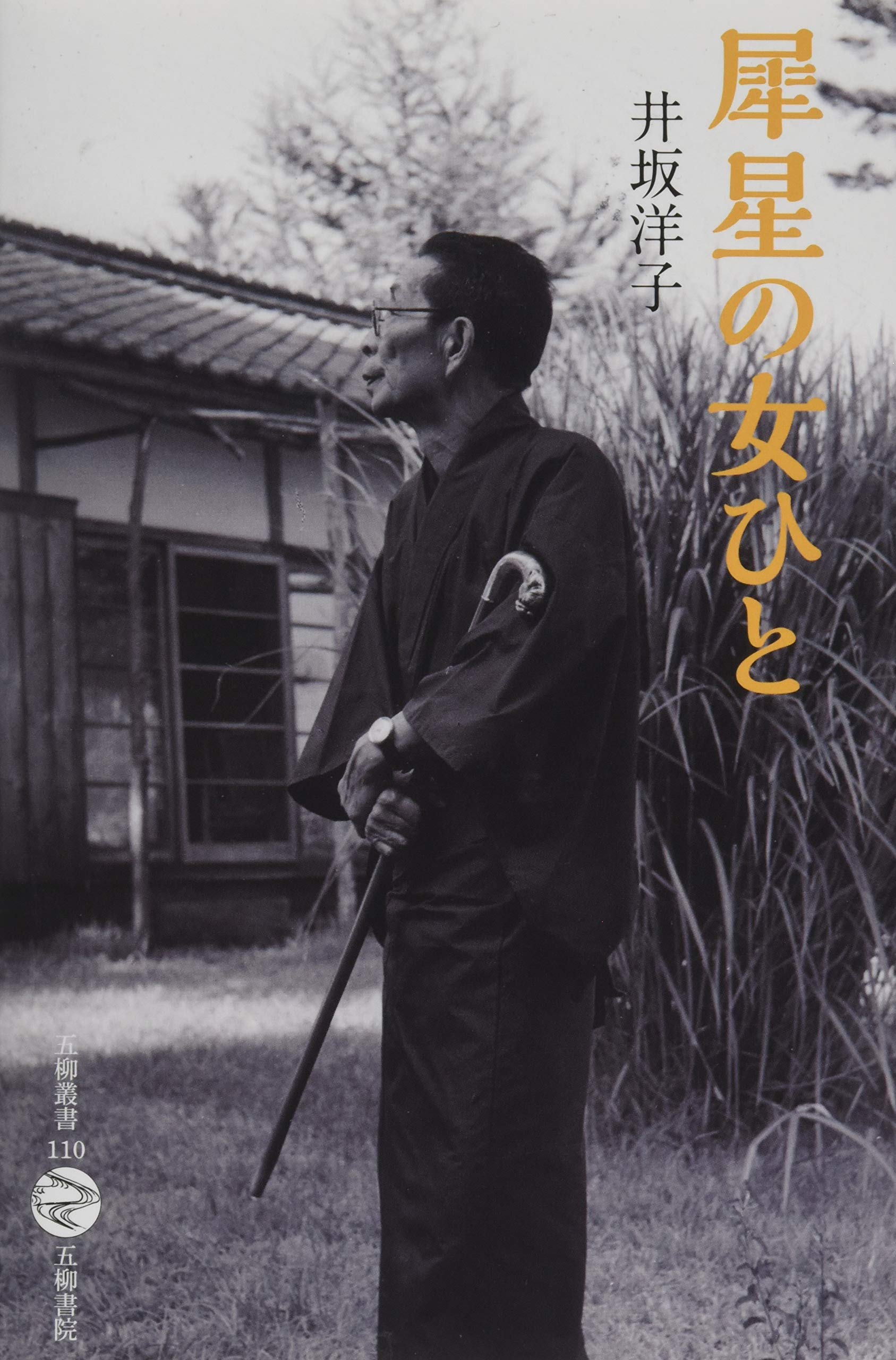

今注目の書籍を評者が紹介。今回取り上げるのは、詩人・井坂洋子さんが室生犀星の内面に鋭く切り込む『犀星の女ひと』(五柳書院)。評者は詩人の川口晴美さんです。

犀星にとって、女性とはいかなる存在だったのか

1955年、室生犀星が66歳のときに刊行され、4万部を超える売れ行きとなった随筆集『女ひと』。俳句にめざめ、詩人として評価され、小説家としても知名度抜群で、多岐にわたるジャンルに膨大な作品を残した犀星にとって、女性とはいかなる存在だったのか。著者は詩人として、女性として、あたたかくも鋭いまなざしで読み解いていく。

女性の小説家19人をめぐる作家論『黄金の針』(1961年)についての筆者の解説に、まずはおもしろく引き込まれた。今ならセクハラと言われそうな言葉もまじえ、円地文子、林芙美子、森茉莉らを語る犀星の文章からは、彼女たちのなまなましい存在感が迫ってくる。そこには、彼の小説家としての位置取りだけでなく女性観がくっきりと表れ、犀星自身の男性としてのありようが映し出されている。また、「山吹」など王朝ものの小説に描かれた男女の姿には、愛というものに対する犀星の思い入れが濃く滲んでいる。

萩原朔太郎との交流と交情に切り込んだ後半部分は、ひときわ読み応えがある。犀星は地元金沢で俳句に出会って基礎を習った後、十代の終わり頃には詩を書き始めた。朔太郎とは互いの詩に魅了されて〈二魂一體〉と言いあい、ケンカもしたが精神的には同性愛にも等しいほど強く結ばれた終生の詩友だった。作風は異なるが、並べ読むとそれぞれのよさが際立つ。犀星にとっては、女性といるより朔太郎とともにあったほうが自然だったのではないだろうか、などと想像してみたくなる。