執権政治は全盛期へ

承久の乱の3年後、幕府の覇権を見届けた義時が62歳で死去。翌年には文官筆頭の大江広元、尼将軍として御家人のよりどころとなっていた北条政子が相次いで亡くなり、幕府の世代交代が加速する。

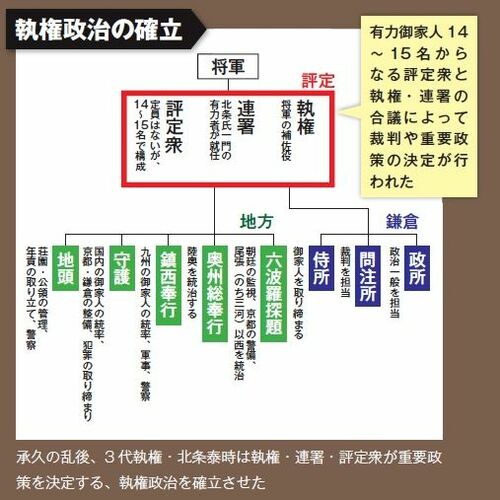

新たに執権となった北条泰時は副執権である連署(れんしょ)と、十数名の御家人が幕政を審議する評定衆(ひょうじょうしゅう)を新設。

貞永(じょうえい)元(1232)年には武家初の法律である御成敗式目(ごせいばいしきもく)が制定された。合議政治への転換がはかられた泰時の時代に、執権政治は全盛期を迎えたといわれている。

※本稿は、『歴史と人物7 面白すぎる!鎌倉・室町』(中央公論新社)の一部を再編集したものです。

『歴史と人物7 面白すぎる! 鎌倉・室町』(中央公論新社編・刊)

保元、平治の乱から応仁・文明の乱までの15大合戦と、「男と女」「復讐」「武士の生活」などの9つのキーワードで、鎌倉・室町の実像を生き生きと描く。単に合戦の経緯を解説するだけでなく、合戦が起こった時代背景や原因、対立した人物や一族郎党の相関図、合戦の結末がどう政治情勢や時代の動きに影響を与えたのかを、多角的に解説する。また、テーマ解説では、最新の中世研究を抽出し、リアルな中世像を展開する。