「オレ」がトップに立っても

一方、組織を管理するマネージャーとしての役割にも、一言触れておく必要がある。

北村の見立てによれば、歴代次官の多くが「組織全体のことを議論したいと言いながら、現実には何もしてこなかったのが実態」だった。

近年、ブラック職場の様相が強まる中で、上司と部下が組織論を戦わせる余裕がなくなり、若い課長補佐の間でも「組織全体を考えようという傾向がますます薄れてきている」と、意識調査の端々に感じられる幹部への不信感を指摘した。

こうした上司と部下の関係は今に始まったことではなく、いつの時代にもないわけではない。

出世レースのトップ集団を走る次官の有力候補が、「オレがトップに立ったら組織は変わるよ」と安易な期待を語ることがある。だが、そんな口約束が過去に実現したためしはほとんどなく、「その繰り返しが、組織かもしれませんね」と、北村は笑いを交えながら話した。

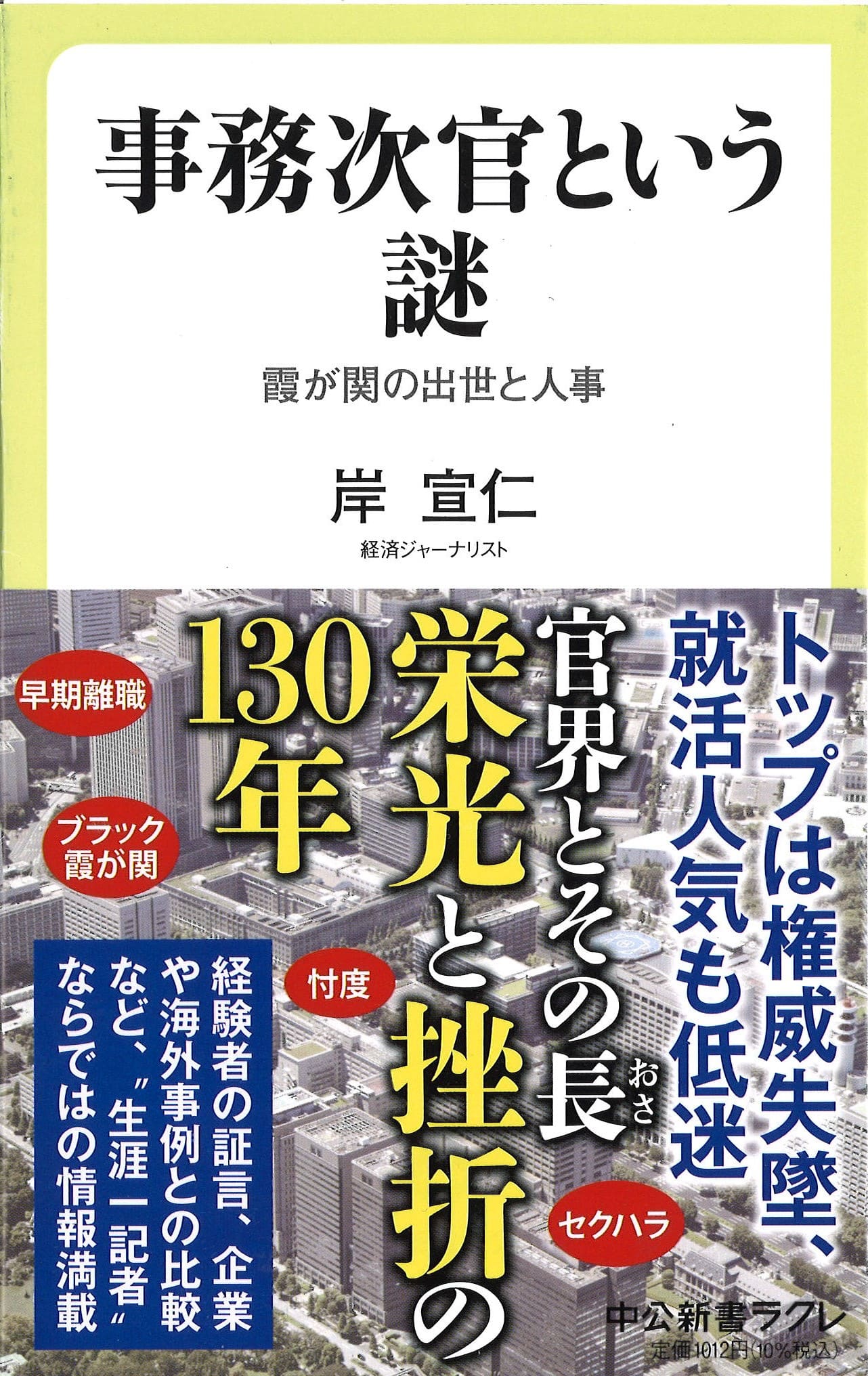

※本稿は、『事務次官という謎-霞が関の出世と人事』(中央公論新社)の一部を再編集したものです。

『事務次官という謎-霞が関の出世と人事』(著:岸宣仁/中央公論新社)

事務次官、それは同期入省の中から三十数年をかけて選び抜かれたエリート中のエリート、誰もが一目置く「社長」の椅子だ。ところが近年、セクハラ等の不祥事で短命化が進み、その権威に影が差している。事務次官はどうあるべきか? 長年、大蔵省・財務省をはじめ霞が関を取材し尽くした生涯一記者ならではの、極上ネタが満載。