ますます大きくなる「言葉の力」に翻弄されないために

つまり、あのとき何があったということを、誰もが簡単に知ることができるようになった。

たとえば西欧史を例に出すと、誰かドイツの人が「かつてアルザス・ロレーヌ地方はわれわれのエルザス・ロートリンゲン地方だった、あそこはフランスに不当に占拠されているんだ」と言い始めて、実際にそれが大きな火になっていったとしたら、また領土紛争が起きかねない、ということだって想定できないわけではありません。

旧ユーゴスラビアなどは本当にそういう要素が詰め込まれたような地域でもありました。火薬庫、と呼ばれたのも故なきことではないわけです。

そういう火種がいっぱいあるところで、「あのときあの戦いでどこそこ軍はわれわれに対してこんな残虐なことをした」という、データさえ残っていなければ全く忘れてしまっていたような何百年も前のことを、今まさに自分がその土地を奪われたかのように、リアルにまざまざと感じられたりしてしまう。

これは、言葉の恐ろしいところでもあります。

感情が言語化されて、非常に長い間継承されるということは、言葉を使う際には私たちが普段思っているよりずっと気を遣わないといけない、ということでもあります。

関係を断絶させてしまうよりも、仲間をまとめようとか、対立のあった相手であってもうまく融和させるような物言いとか、そういうものをもっと私たちはうまく使わないとならない。

現代は、より記録が残ってしまう時代になったのだからなおさら、うまい使い方を覚えなければ危機的な状況になりかねない。

エレガントに毒を吐く技術が、将来の危機を回避するかもしれないのです。

※本稿は、『エレガントな毒の吐き方 脳科学と京都人に学ぶ「言いにくいことを賢く伝える」技術』(日経BP)の一部を再編集したものです。

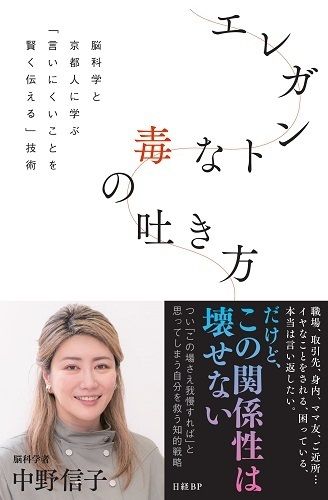

『エレガントな毒の吐き方 脳科学と京都人に学ぶ「言いにくいことを賢く伝える」技術』(著:中野信子/日経BP)

職場、取引先、身内、ママ友、ご近所…

イヤなことをされる、困っている、本当は言い返したい。

だけど、この関係性は壊せない――

つい「この場さえ我慢すれば」と思ってしまう自分を救う知的戦略。

「大人の教養」と「古都・京都が育んだ人間関係のエッセンス」を、一緒に学んでみませんか。