あくまで大衆性を忘れない

東武東上線は「東京西側」の路線でも比較的庶民的な路線で、東部の本線系統は一般大衆が暮らす地域を走る路線である。

かつては町工場なども多く、いまでも商工自営業やそこで働く労働者が多数暮らし、そのあたりの層がしだいに減りつつも、雰囲気はいまなお沿線に残っている。とくに、押上から北千住の間は、古い東京下町の風景が残っている。

東武は、沿線そのものを売り物にしようという意識はあまりなく、地域全体の開発はほかの私鉄におくれをとっていた。

東京スカイツリーの建設は、東武にとって地域イメージを変える過去最大の機会だったことだろう。それでも、「下町」というものを取り込み、そのイメージを利用することでしか、このエリアの再開発はできなかった。

現状をまとめると、本線系統は庶民的な下町の鉄道であり、線路は北関東につながっていくということで、あくまで大衆性を忘れない、あるいは捨てられない沿線といえる。

雰囲気としては、JR東日本の東北本線(宇都宮線)や高崎線に近いものがある。

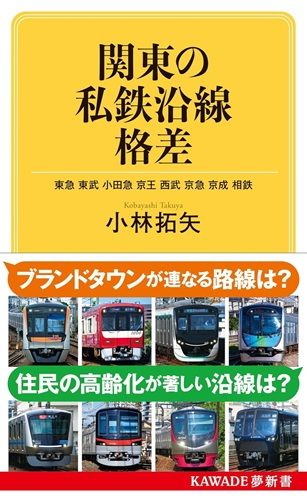

※本稿は、『関東の私鉄沿線格差: 東急 東武 小田急 京王 西武 京急 京成 相鉄』(河出書房新社)の一部を再編集したものです。

『関東の私鉄沿線格差: 東急 東武 小田急 京王 西武 京急 京成 相鉄』(著:小林拓矢/河出書房新社)

関東8大私鉄の「沿線力」を徹底比較。住みやすさ、行政サービス、将来性、ブランド力、天災への強さなど、さまざまな視点から、知っているようで知らない「真の評価」を明らかにする!