見た目に暑苦しいものを排する工夫

今では川筋に沿って養殖した蛍が光るのを見に行く位だが、やはり風情がある。

三十年ほど前、岐阜県美濃赤坂の杭瀬(くいせ)川がわの両岸にイルミネーションのように輝く源氏蛍を見た。

数年前、新潟県の山中では、天から地から湧いてくる蛍を見た。車の灯を点滅させると同類だと思って近付いてくる。肩に腕に首筋にまですり寄ってくるのだ。

現代の私たちでさえ蛍には、この世のものではない幻想を見る。まして平安人は、様々な思いを託したことだろう。

『暑(あつ)げなるもの、隨身(ずいじん)の長(をさ)の狩衣(かりぎぬ)。衲(なふ)の袈裟(けさ)。出居(いでゐ)の少將。色くろき人の、いたく肥こえて髮(かみ)おほかる。琴(きん)の袋。七月の修法(さほう)の阿闍梨(あざり)。日中の時などおこなふ、いかに暑からんと思ひやる。また、おなじ頃のあかがねの鍛冶(かぢ)。』

狩衣や袈裟や服装の暑くるしさ、肥って髪が多いのも、みな見た目に暑くるしい。日中にお祈りをする僧や、赤銅をうつ鍛冶場。これはもう聞くだに汗が流れてくる。

目に見えるもの、耳に聞こえる音、かつては五感を総動員して涼しさを求める工夫があった。

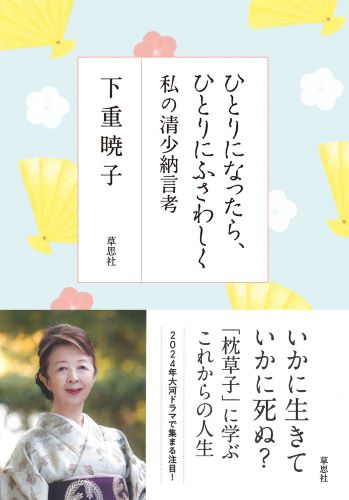

※本稿は『ひとりになったら、ひとりにふさわしく 私の清少納言考』(草思社)の一部を再編集したものです。

『ひとりになったら、ひとりにふさわしく 私の清少納言考』(著:下重暁子/草思社)

清少納言の人物像に迫る

新機軸の生き方エッセイ!

いかに生きて いかに死ぬ?

「枕草子」に学ぶこれからの人生

2024年のNHK大河ドラマ『光る君へ』で平安時代に注目が集まるなか、

紫式部のライバルとして名高い清少納言にもスポットライトが当たっている。

「私は紫式部より清少納言のほうが断然好き」と公言してはばからない著者が、

愛読書「枕草子」をわかりやすく解説しながら、「いとをかし」的前向きな生き方を、

現代を生きるシニア世代に提案する新しいタイプのエッセイ。

縮こまらず、何事も面白がりながら、しかし一人の個として意見を持ち

自立して生きていくことの大切さを説く、87歳渾身の書き下ろし。