異例の出世を遂げた兼家

ちなみに、4歳年上の同母兄兼通は前年兼家とともに正四位下に昇進していた。ところがここで兼家は兄を官位の上で越えてしまうのである。

翌年の安和2年に兄兼通もようやく従三位となって公卿に列するが、兼家のほうは参議を飛び越えて、中納言に昇進する。

ちなみに、大納言と中納言にはそれぞれ権大納言(ごんのだいなごん)と権中納言があり、正規の大納言、中納言よりも「権」つまり「仮の」ということで、格下の官職である。

兼家はこの権中納言も飛び越えてしまったことになる。しかも、『公卿補任』によると、兼家は蔵人頭も左中将も兼ねたままだったとあり、この時期の異例の出世をものがたる。

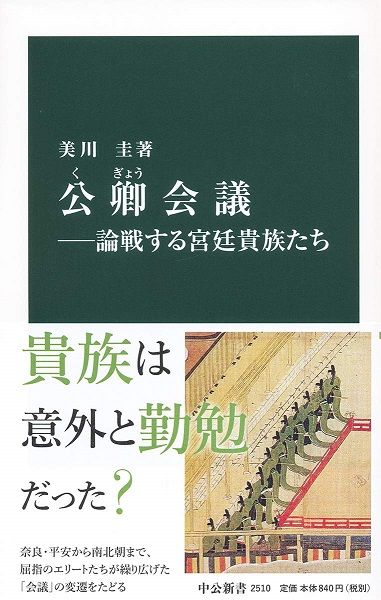

*本稿は、『公卿会議―論戦する宮廷貴族たち』の一部を再編集したものです。

『公卿会議―論戦する宮廷貴族たち』(著:美川圭/中公新書)

限られた上級貴族が集まり、国政の重要案件を論じた公卿会議。この国の合意形成プロセスの原型というべき合議制度の変遷をたどる。