政治的な地位は世襲されることに

太政官の職務を執行する一上には当然、次席の右大臣である藤原顕光が就くはずであったが、彼は老いて無能であり、その次の内大臣藤原公季にも問題があった。大納言以上のうち、その日参入した者に一上を担当させることになったのである。

外戚になれなかった顕光も公季は、もはや道長の脅威とはとうてい思えない。しかし、この時点にいたっても、道長は彼らへの警戒を怠らなかった。

また、それ以上に、無能な彼らに一上を独占させる弊害を認識し、それ以外の有能な公卿たちをフルに活用することを考えたらしい。

権力の絶頂をむかえていた道長は、摂政の地位をあっけなく嫡子頼通に譲る。こうして、道長の公卿会議の中で築いた政治的な地位は、世襲されることになった。

*本稿は、『公卿会議―論戦する宮廷貴族たち』の一部を再編集したものです。

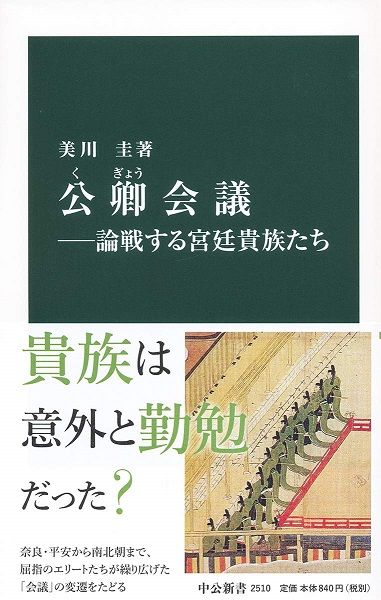

『公卿会議―論戦する宮廷貴族たち』(著:美川圭/中公新書)

限られた上級貴族が集まり、国政の重要案件を論じた公卿会議。この国の合意形成プロセスの原型というべき合議制度の変遷をたどる。