介護の3原則

では、どういう環境をつくっていけばいいのか。

それは、介護の3原則がヒントになります。

介護の3原則とは、人が、自分の力で自分らしく過ごすためには、「生活の継続性」「自己決定の原則」「残存機能の活用」が必要であるとうたったものです。

簡単にいえば、それまでの生活をできるだけ維持させる、生き方や暮らし方を自分で決める、自分でできることはやり、現状持っている身体機能をフル活用するということです。

松崎さんの場合は、同居することで、生活が持続できずに、自分ではなく、娘さん主導の生活を送り、自分でできることまで手助けしてもらったため、身体機能をフル活用できない、能力低下を招く環境になってしまったのです。

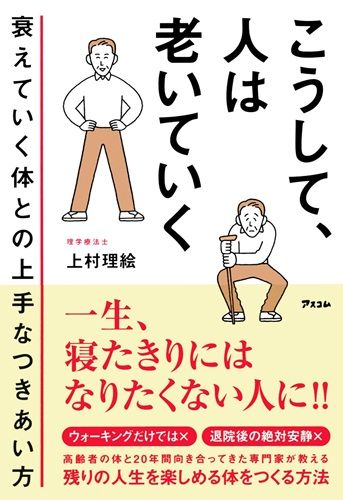

※本稿は、『こうして、人は老いていく 衰えていく体との上手なつきあい方』(アスコム)の一部を再編集したものです。

『こうして、人は老いていく 衰えていく体との上手なつきあい方』(著:上村理絵/アスコム)

一生、寝たきりにはなりたくない人に!

高齢者の体と20年間向き合ってきた専門家だからこそ語れる、残りの人生を楽しめる体をつくる方法。