死は常に二人称で存在する

養老 死は常に二人称として存在します。一人称の死というのは自分の死ですが、自分の死は見ることができませんから、存在しないのと同じです。その体験を語れる人はいません。

三人称の死は、自分とは関係のない人の死です。そういう三人称の死は、死体を「もの」として扱うことができます。死が自分に影響を与えるのは二人称の死だけです。

死の社会的な意味合いは大きい。だから要件を決めて判定しようとします。例えば、高齢の政治家が死んだと聞いても、もう死んでもいいよな、と思うのは、社会的意味合いとしてです。

この前、土曜日にぶらぶら歩いていたら「養老さんじゃないですか」と学生が近づいてきて。何かと思ったら「まだ生きていたんですね」「もう歴史上の人物ですよ」と言われました。彼にとって僕は三人称ですから、生きているか死んでいるかはどうだっていいんです。

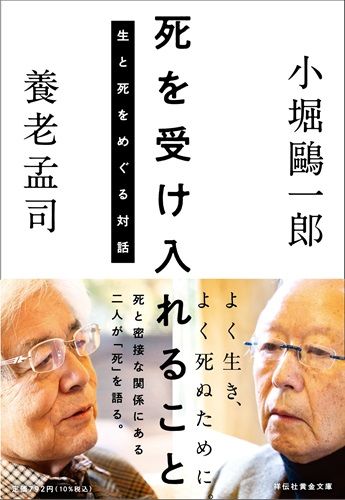

※本稿は、『死を受け入れること ―生と死をめぐる対話―』(祥伝社)の一部を再編集したものです。

『死を受け入れること ―生と死をめぐる対話―』(著:養老孟司・小堀鴎一郎/祥伝社)

よく生き、よく死ぬために。

3000の死体を観察してきた解剖学者と、400人以上を看取ってきた訪問診療医。

死と向き合ってきた二人が、いま、遺したい「死」の講義。