平安男性は現代でもオシャレなはず

最近のドラマや映画では江戸時代までの貴族が登場しても「白塗り・眉化粧・口紅」をしていないが、昭和時代には悪役として登場する貴族は基本的にそれらを付けていた記憶がある。

当時は「白塗り」の理由を知らなかったので、ただただ不思議に思っていた。その後、有名なコメディアンが「バカ殿様」として一世を風靡(ふうび)したことで貴族というより殿様が化粧をするイメージを持っている方も多いかもしれない。

実際に、バカ殿ではなく、鎌倉時代や室町時代の身分の高い武士は、戦場で勇猛果敢に見えるようにお化粧をしたり、香をたきしめたりしていたそうだ。

万が一、敗戦して敵に首を取られた際に化粧をしていないと低い身分と思われ、死後も名誉と品位を保つための化粧であったとされる。

このように、男性が化粧をする理由は現代とは全く違う発想だが、平安時代の男性貴族の美に対する姿勢がのちの日本男性の美意識を向上させたことは確かだろう。

重ねの色目を含め、化粧も全て自分自身を美しく立派に見せる手段として、平安朝の男性貴族はファッションを楽しんだのだろう。

彼らはまさにジェンダーレスな感覚の持ち主で、きっと令和の現代にタイムスリップしてもオシャレを楽しめるに違いない。

ちなみに、鉛の入った白粉は人体には有害で、平安貴族(特に女性)の肌はボロボロだったようで、当時の貴族たちに早逝(そうせい)する人が多かった理由の一つである。

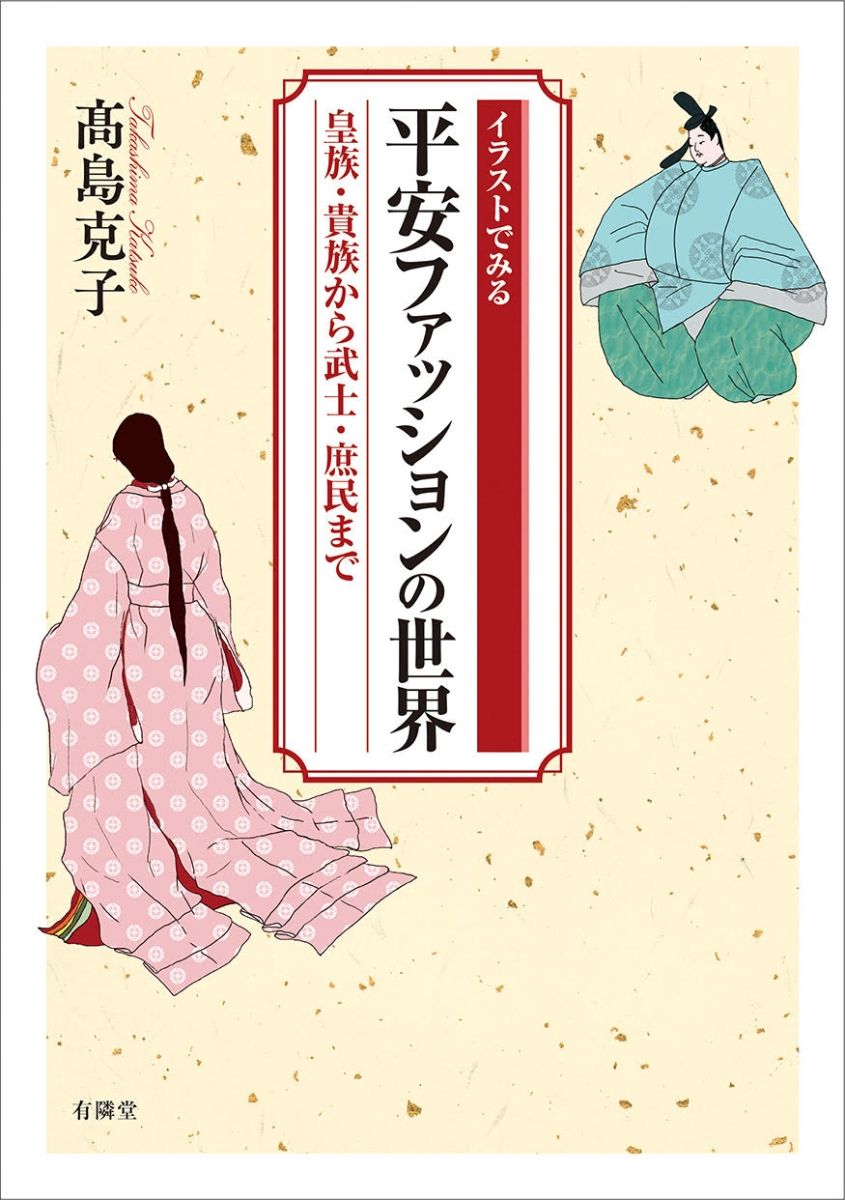

※本稿は『イラストでみる 平安ファッションの世界』(有隣堂)の一部を再編集したものです。

『イラストでみる 平安ファッションの世界』(著:高島克子/有隣堂)

「十二単」は、なぜあんなに重ね着なのか?

平安時代400年の歴史と装束文化を、カラーイラスト満載で解説!

2024年大河ドラマ「光る君へ」がもっと楽しくなる。

日本史上の服飾文化の変遷を調べてきた服飾デザイナーである著者が、貴族はもとより、皇族から庶民までの代表的な装束を、カラーイラストとともに紹介します。