悩みの本質は、介護ではなく「家族」だった!

先日、年老いたご両親を持つ娘さんから、こんな悩みを聞きました。

田舎で夫婦二人で暮らしていたお父さんが、脳梗塞で倒れて入院。病気は回復したものの、後遺症で介護が必要になってしまった、と。

娘さんが「小柄なお母さんが、一人で体の大きなお父さんの面倒を見るのは大変でしょ。家では無理だから、介護サービスを利用しましょう」と勧めるも、お母さんは「お父さんを施設に入れるのはかわいそう」の一点張り。

結局、「お父さんの世話は、私が全部やるから」と、娘さんの助言も聞かず、在宅で見ることに。

ところが、実際にやってみると想像以上につらいものだから、娘さんに「週1回でもいいから泊まりにきて、手伝ってもらえない?」と言ってくるようになったそうです。

でも、娘さんだって仕事があるから、そうそうは帰って手伝えない。そう返事をすると、「じゃあ、私が全部やるからいいわ」と意固地になってしまう。

いくら「地域の介護サービスを利用したら?ラクになると思うよ」と言っても、「外の人には頼みたくない。お父さんが嫌がることを、私はしたくないの」とまったく聞く耳を持たないそうです。

こういう相談は、本当によくあります。認知症を患ったお母さんの面倒をお父さんが一人で見ている、という逆のケースも多い。

そしてこうなってしまうと、外部のサービスを入れるのはもう至難の業なのです。でも、これって、そもそも介護の問題でしょうか。

問題の本質は、お母さんが長年、お父さんに依存して暮らしてきてしまったことにあります。お父さんが脳梗塞で入院したのは、その問題が露わになるきっかけに過ぎません。

お父さんがいよいよ倒れたのなら、それは「お母さんも、もうお父さんなしでの生活の準備をしなければいけないよ」というサインなのです。

でも、お母さんはお父さんから離れるのが不安で不安で仕方ないから、体がつらくても面倒を見ようとする。

お母さんがお父さんにべったりなのは今にはじまったことではないのに、それをお父さんが脳梗塞で倒れたせいにするから、問題がわかりづらくなる。

口では「私が面倒を見ないと、お父さんがかわいそう」と言っていますが、違うんです。お母さんが、お父さんがいなくて寂しいだけなのです。

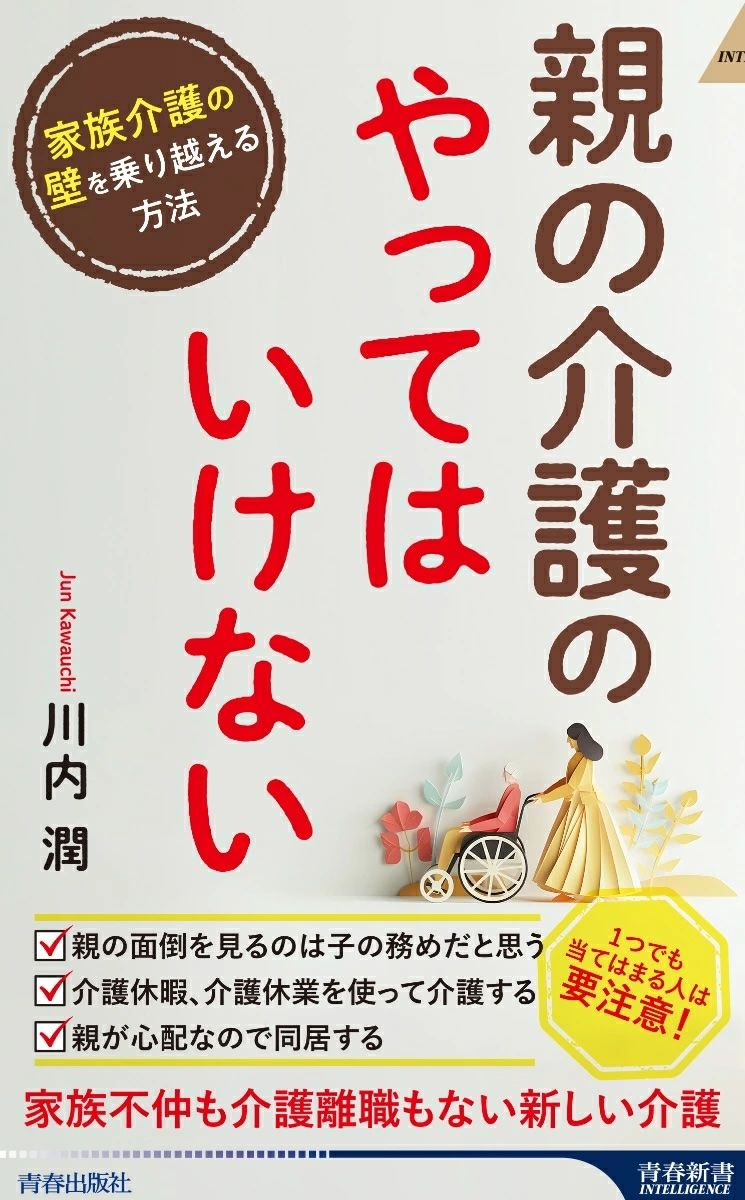

※本稿は『親の介護の「やってはいけない」』(青春出版社)の一部を再編集したものです。

『親の介護の「やってはいけない」』(著:川内潤/青春出版社)

子供の役割は、介護の「プレイヤー」ではなく「マネジャー」になることです。

3000件以上の介護の悩みに寄り添ってきたプロが教える親も子もラクになるヒント。

家族不仲も介護離職もしない新しい介護のヒントを紹介。